57%が野菜嫌い?克服法と健康意識のギャップを探る

野菜摂取の現状と調査結果

私たちの健康に欠かせない「野菜」。その必要性は広く認識されていますが、実際には摂取量が不足している人が多いのが現状です。厚生労働省が推奨している成人の1日の野菜摂取量350gに対して、私たちの平均摂取量は下回っているとのこと。その背景には、特定の野菜が苦手という心理的な壁が存在しています。

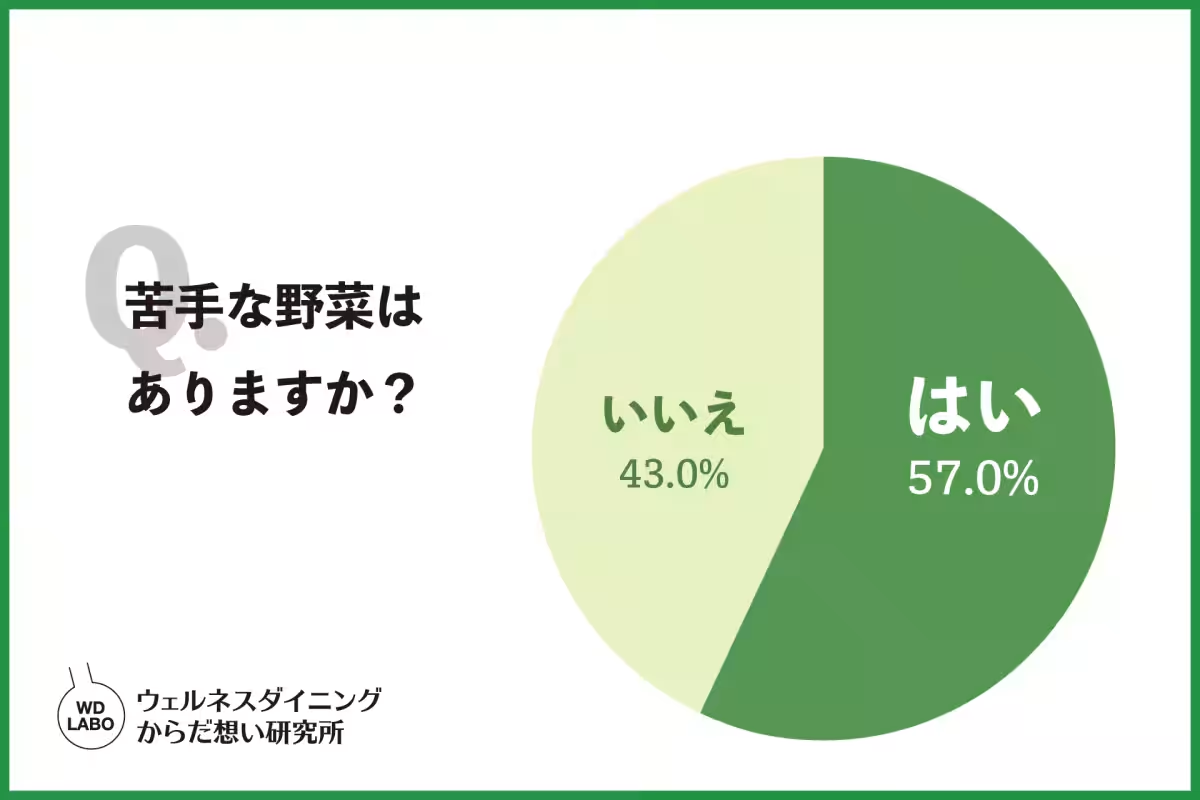

「ウェルネスダイニング株式会社」が実施した調査によると、全国の男女300名のうち57%が「苦手な野菜がある」と回答しました。この調査では、苦手な理由や克服法、健康意識のギャップが明らかとなり、興味深い結果が得られました。

苦手な野菜、その理由は?

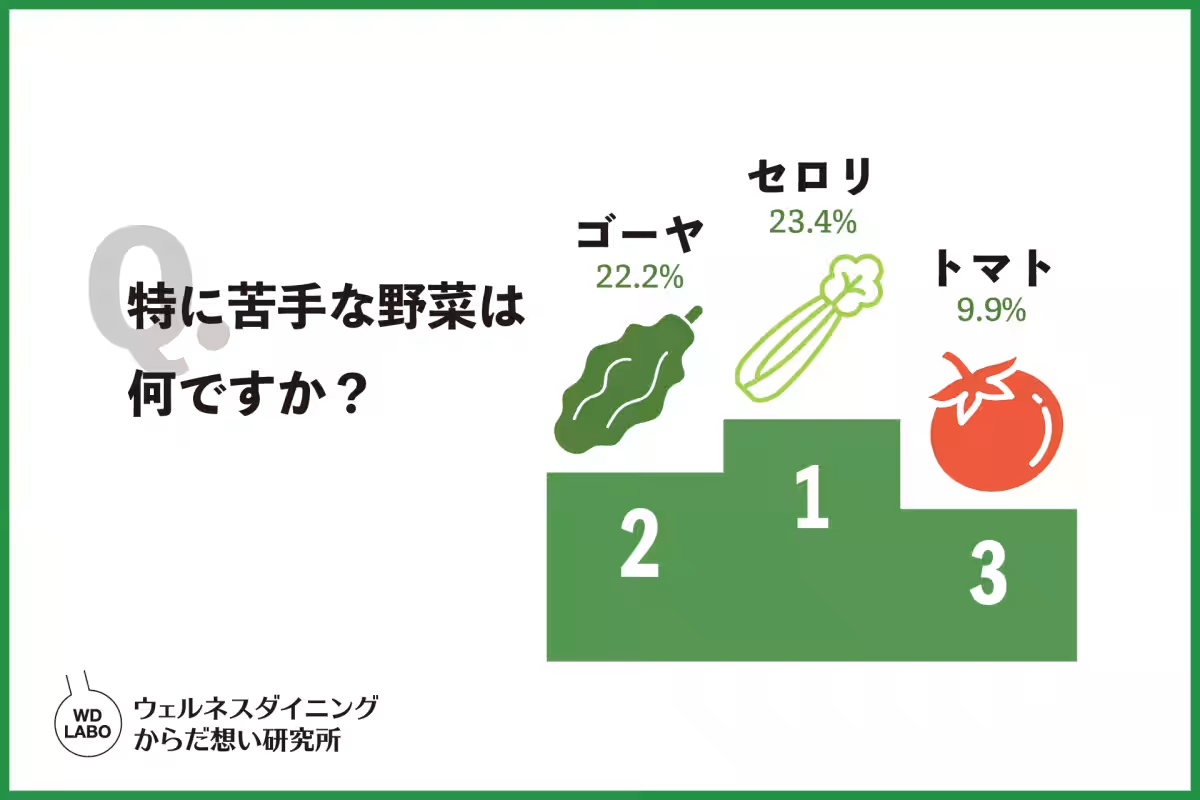

調査から浮かび上がったデータによれば、苦手な野菜として特に挙げられたのは「セロリ」「ゴーヤ」「トマト」。これらはそれぞれ特徴的な香りや苦味を持っていますが、実は多くの人が調理法を工夫することで対処できる可能性も秘めています。

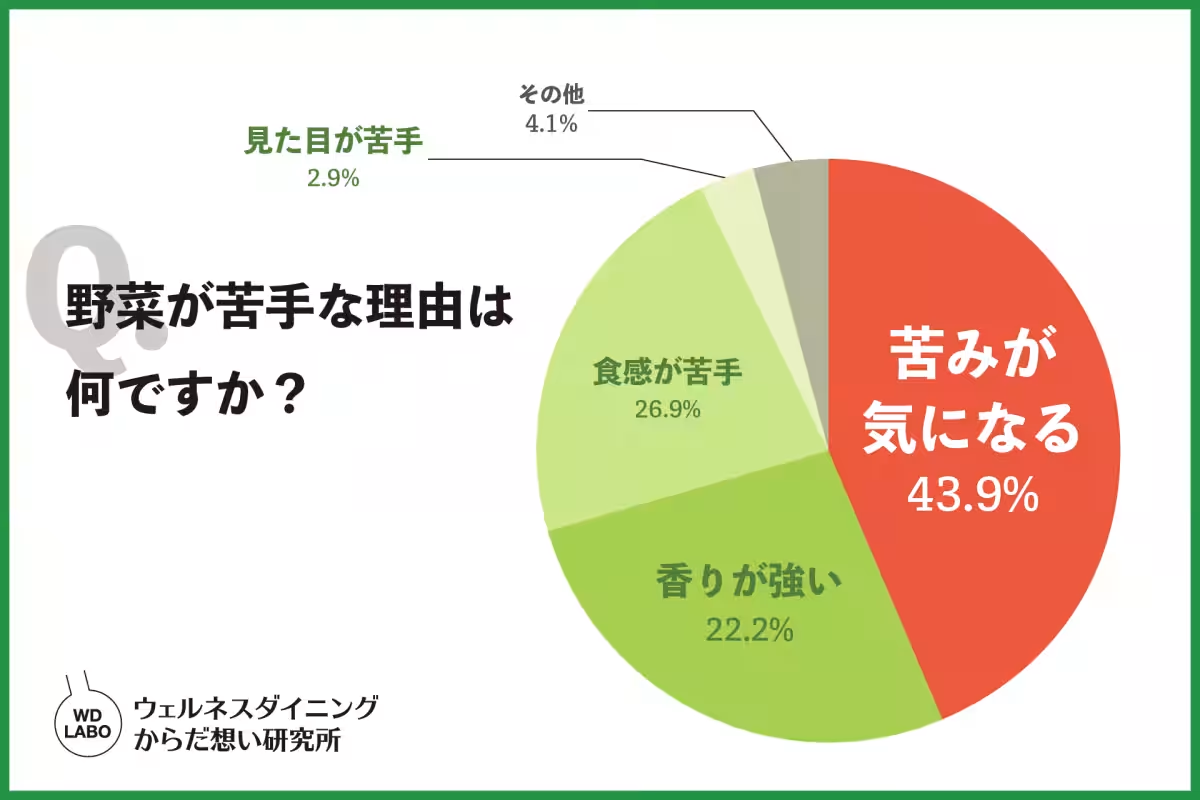

多くの人が「野菜は健康に良い」と理解しながらも苦手意識を持っているのは、主に「苦み」「食感」「香り」が理由です。「苦みが気になる」と感じているのは43.9%にも上り、個々の味覚の好みや調理法の影響が大きいことがうかがえます。

克服への工夫は?

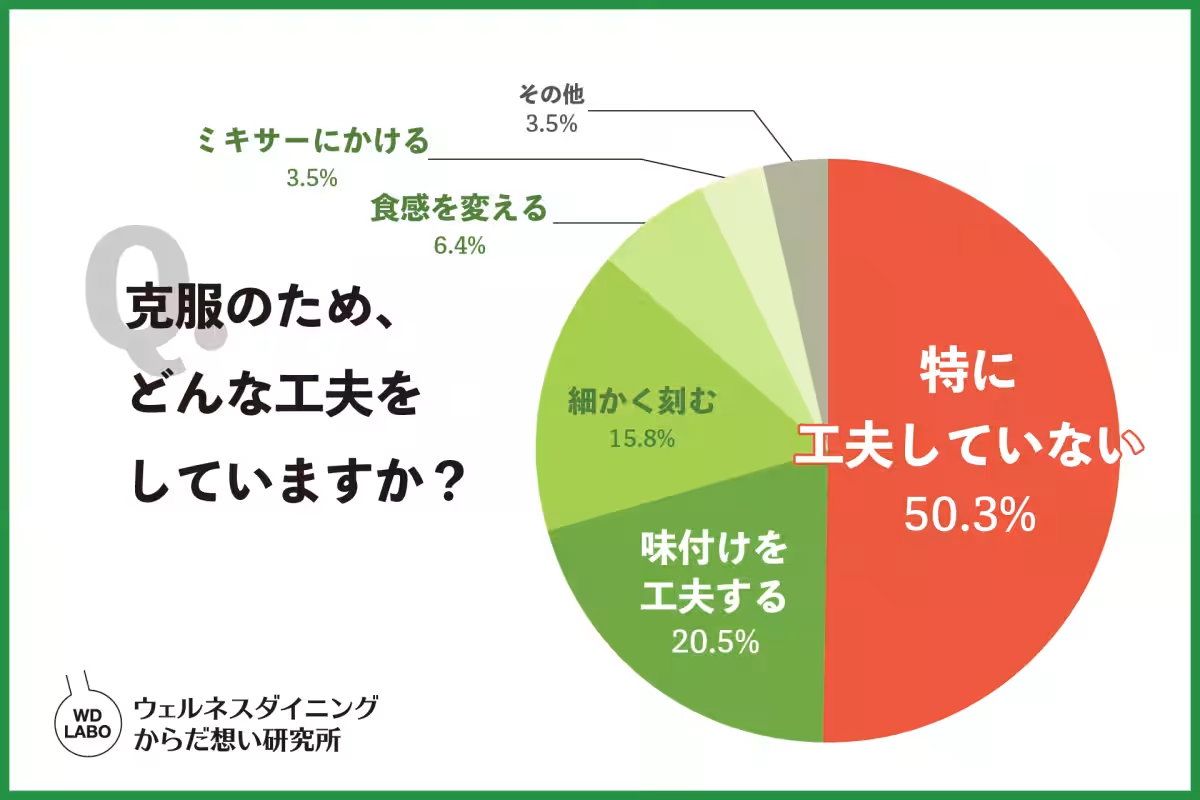

調査の結果、克服のための工夫をしていない人は半数以上を占めています。具体的には、味付けを工夫したり、細かく刻むことが試みられています。中でも、スムージーにするといった方法もあり、ミキサーを活用することで苦手を克服しやすくなるようです。実際、ゴーヤは炒め物にするとその苦味がまろやかになりますし、セロリはスープに加えることで香りが穏やかになることが多いとされています。

健康意識と行動のギャップ

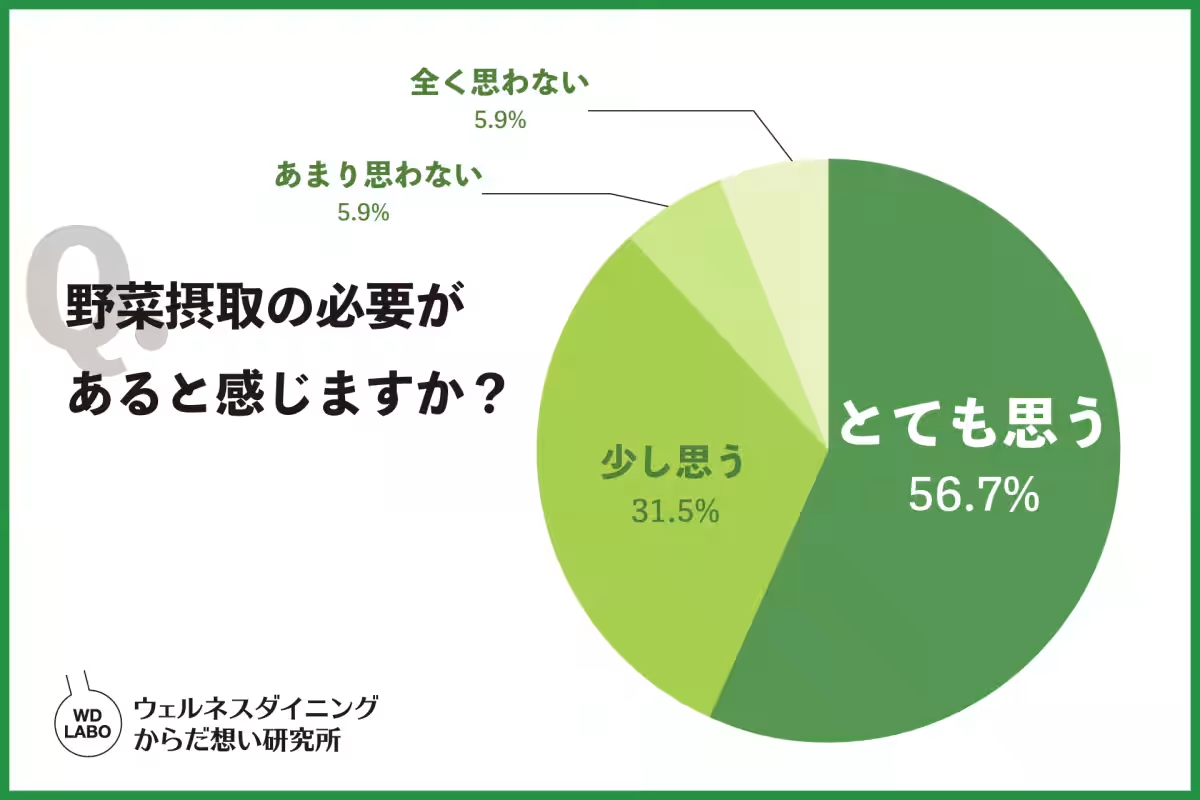

驚くべきは、研究結果を見ても多くの人が野菜摂取の重要性を認識しているにもかかわらず、行動にはつながっていない部分です。約9割が「野菜は大事だ」と理解しているのに、実際に摂取することができていないという矛盾が存在します。この「必要性は理解しているのに行動に移せない」というギャップが、日々の健康維持の上で大きな課題となっているようです。

ウェルネスダイニングの取り組み

ウェルネスダイニングは、調査結果を基にした食の提案を行っています。彼らの宅配食サービスでは、管理栄養士が監修し、苦手な野菜も美味しく食べられる工夫をしています。食事制限がある方でも楽しめるよう「からだ想い」「家族想い」が企業理念です。料理は栄養バランスを考えつつ、手間をかけずに美味しく食べられるよう配慮されています。

特に、野菜摂取において調理法の工夫は非常に効果的です。苦手意識を「調理法や組み合わせ」で克服することで、健康的な食生活が実現するかもしれません。日々の食事を工夫し、栄養バランスの取れた美味しい食卓を目指していくことが大切です。ウェルネスダイニングのように、健康的な食事を簡単に取り入れる手助けをしてくれるサービスを利用することで、手軽に野菜を取り入れることができます。今後も、様々な研究や商品開発が進められ、健康長寿の実現に向けたサポートが続けられることでしょう。

関連リンク

サードペディア百科事典: 野菜摂取 健康寿命 ウェルネスダイニング

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。