小田原が生み出す地域活性の未来へ向けた新たな挑戦

地域の未来を見据えた小田原食と緑の交流推進協議会の最新総会

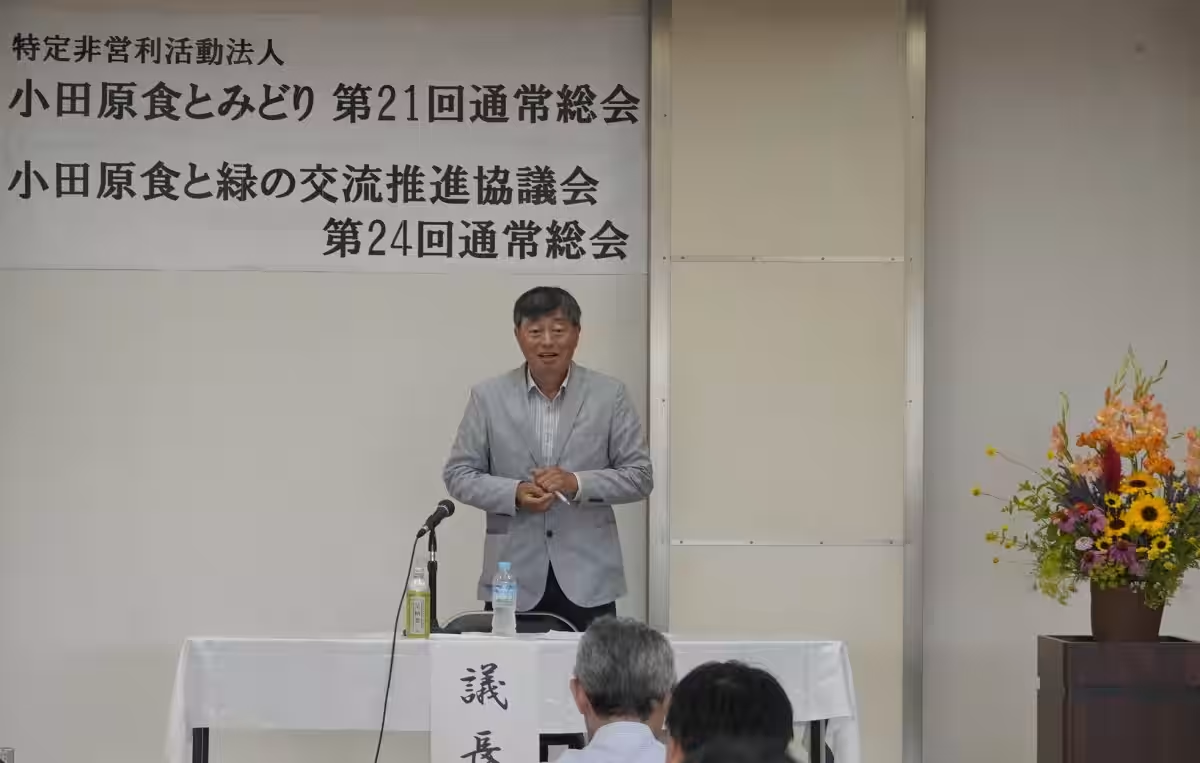

2023年6月29日、小田原市梅の里センターで行われた第24回通常総会において、「小田原食と緑の交流推進協議会」は、2025年度計画を含む4つの議案を全会一致で可決しました。この協議会は、生産者、消費者、行政が一緒に地域の課題に取り組むことを目指しています。

地域と農業を結ぶ交流企画

総会では、2024年度に向けた活動報告が行われ、生産者と消費者の間の交流を深めるための具体的なイベントが紹介されました。オニオン祭や柑謝祭、さらに大学との連携を通じた食品ビジネス学科の研究発表など、多彩なプログラムが526人を越える参加者を集めました。これらの活動を通じて、農業の楽しさや地域の魅力を再発見する機会が提供されています。

特に日本大学生物資源科学部と連携し、生産拡大をテーマにした研究発表が行われ、障害者と共に生産した品質の高いしいたけのプロモーションも行われました。こうした新たなアイデアは、小田原の農業を支える重要な要素となっています。

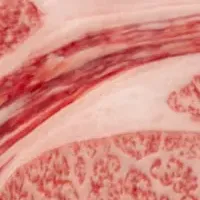

地域特産品を活用した新商品

「小田原食と緑の交流推進協議会」の一環として、ジョイファーム小田原が生産した梅干しやみかんの加工品も地域限定商品として販売されています。特に、梅干しの熟成過程から生まれる調味料「梅のしずく」や、摘果ミカンを使用した「緑みかんシロップ」は、地元の消費者に好評です。これにより、地産地消の理念がさらに浸透することが期待されています。

2030年を視野に

2025年度の計画では、2030年に向けた小田原地域の未来像が描かれています。「魅力が広まり、ものづくりが続く地域」を実現するためには、相互理解を深めていくことが鍵となります。このビジョンの実現に向けて、地域全体の連携が進められています。

鳥居啓宣会長は、設立当初から農業を取り巻く環境の変化を背景に、生産者と消費者の協力関係の重要性を強調しました。「持続可能な社会を共に築いていくことが大事です」と話しました。

活動の広がり

また、年間延べ3,200人が協議会のイベントに参加しているとの報告もあり、農業体験活動への関心が高まっていることが示されました。このことは、小田原地域が持つ農業の魅力や可能性を再確認させる良い機会となっています。

地域での学びを重視し、参加者が直接農作業に携わることができるイベントが多く計画されています。これにより、新たな就農者が生まれるなど、地域の未来を担う人材育成にも寄与しています。

持続可能な地域の形

パルシステム神奈川は、協議会を通じて地域作りを支援し、持続可能な生産と消費のモデルを目指しています。小田原の地域の魅力を引き出しながら、継続的な発展を促進するための様々な施策がこれからも展開されるでしょう。協議会の活動が地域の心強い支えとなり、豊かな未来を築く基盤となることを期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。