流しパフォーマーの新たな挑戦、インバウンド対応の実現に向けて

流しパフォーマーの新たな挑戦、インバウンド対応の実現に向けて

かつて日本の飲み屋街で賑わった“流し”たちが、今、世界に向けた活動をスタートしています。 流し文化は江戸時代から続き、近年では飲食店を盛り上げる存在として再評価されています。特にインバウンド現象が進む中で、流しパフォーマーたちは観光客に向けた新しい取り組みを始めており、注目を集めています。

流しパフォーマーたちの進化

近年、日本では円安や2025年の万博開催が影響し、訪日外国人旅行客が増加しています。この背景を受けて、流しパフォーマーたちは新たなステージに進化しています。2025年5月、豊島区で開催された「流しの教習所」では、国内外から集まったパフォーマーたちが流しの文化を観光客にも楽しんでもらえるようにするための講義を受けました。担当したのは、海外でも活躍しているSAMURAI PERFORMERS synのYAMATO氏。英語でのMC術や観光客の心を掴むための選曲、パフォーマンスの工夫が伝授され、受講者たちは多くのメモを取っていました。

このバリエーション豊かな流しの文化が、インバウンド需要に適応している姿は非常に印象的です。流しのパフォーマンスが外国人観光客にどのように受け入れられるのか、今後の展開には目が離せません。

職業としての流しの支援

協会では、流しを「職業」として確立するための取り組みも行っています。2024年には33会場、2025年には64会場へと現場数を拡大すると発表しており、その勢いには驚かされます。流しの可能性を広げるためには制度面の整備が欠かせません。2月には確定申告講座や年金講座などが開催され、流しパフォーマーが安心して活動できる環境作りが進められています。

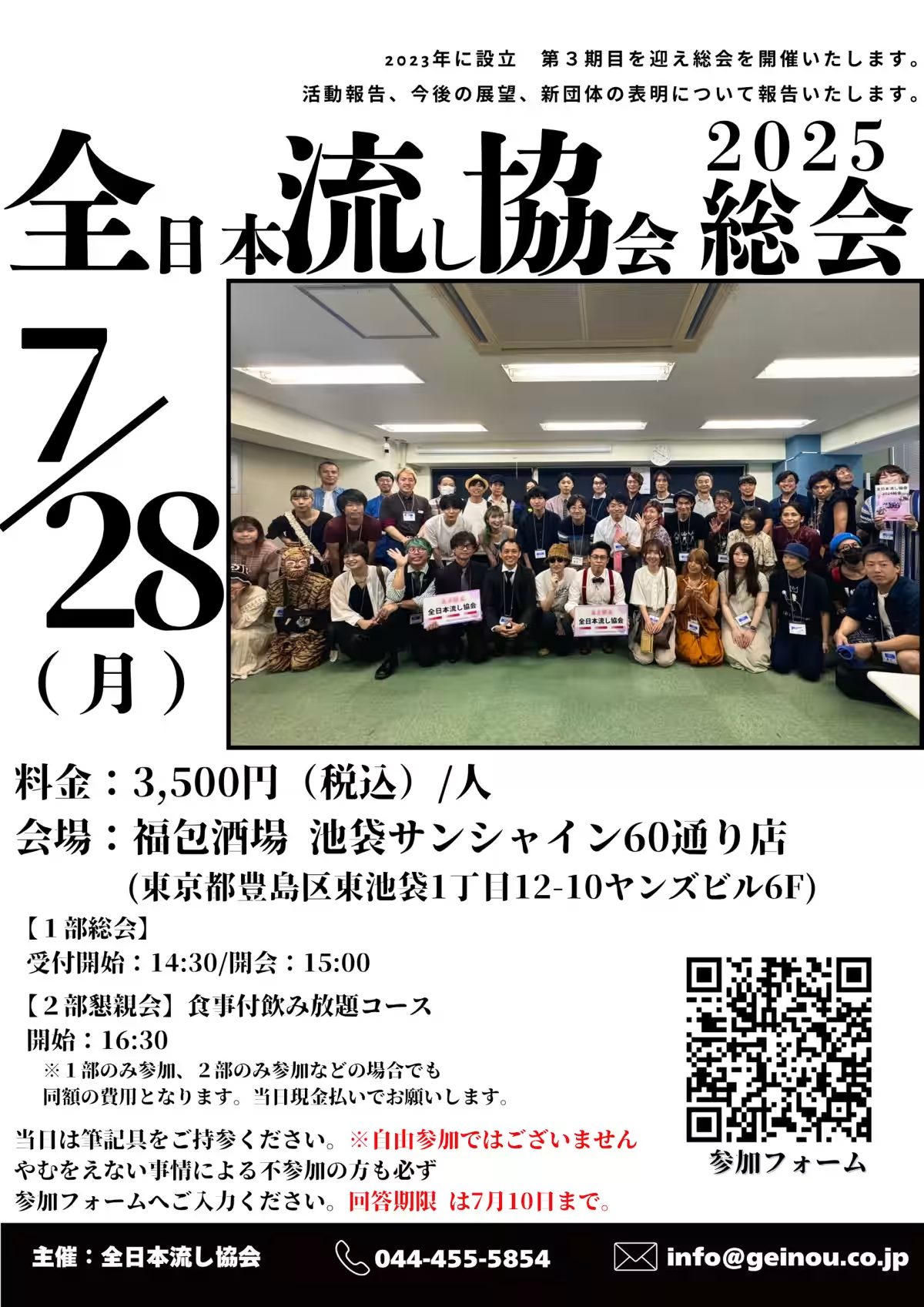

「全日本流し協会2025総会」

さらに、流しの未来を語り合う場として「全日本流し協会2025総会」が開催される予定です。2025年7月には、福包酒場 池袋サンシャイン60通り店にて活動報告や今後の展望を共有します。流しの業界にとって大きな出来事となることでしょう。

流し文化のルーツ

流しの歴史を振り返ると、江戸時代のかわら版屋に起源があると言われています。当時、文字を読み解けない市民に代わってかわら版を読み聞かせる職業「演説師」が登場しました。彼らは、歌に乗せて時事ネタを伝えるスタイルを確立し、これが後の「演歌」となりました。演歌師たちは流れて歌うスタイルで各飲食店から重宝され、これが流しの文化誕生の起点です。

明治から昭和にかけて流し文化は繁盛しましたが、カラオケが普及する平成には、その数を減らしていました。しかし、2020年代に入ると横丁文化の再評価が進む中で流しアーティストたちが再び脚光を浴びはじめました。日本の文化を支えてきた流しが新たに息を吹き返す姿は、非常に感慨深いものがあります。

流し文化の今後

全日本流し協会の代表理事、岩切大介氏は「流し文化は100年以上続く文化になる」との思いを述べ、流し文化の再興や全国への普及、関係機関との連携強化を目指しています。流しを文化的な仕事として認識し、当事者たちの意識を変えることで、より高い地位へと引き上げる努力が続いています。

流し文化とそのパフォーマーたちが自身の文化を大切にしながらも、進化し続ける姿には、今後も注視していきたいですね。流し業界の活動とそれを支える人々の熱意に感謝し、流しの未来に期待を寄せていきましょう。

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。