醤油油から生まれる持続可能なバイオプラスチックの未来

醤油油から生まれる持続可能なバイオプラスチックの未来

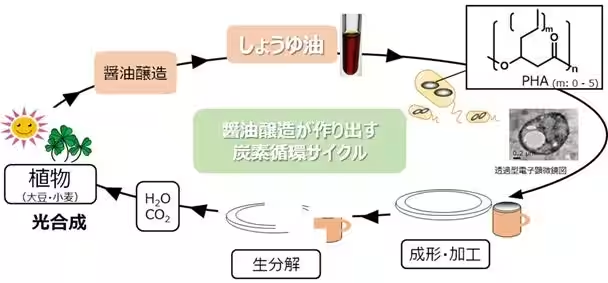

近年、環境意識の高まりと共に生分解性プラスチックへの関心が高まっています。そんな中、ヤマモリ株式会社と岩手大学、東京農業大学との共同研究で、醤油製造過程で生まれる「しょうゆ油」を原料としたポリヒドロキシアルカン酸(PHA)の合成に成功したという画期的なニュースが発表されました。この取り組みは、業界の枠を超えた協力によるものであり、持続可能な社会を実現する一助となることが期待されています。

しょうゆ油とは?

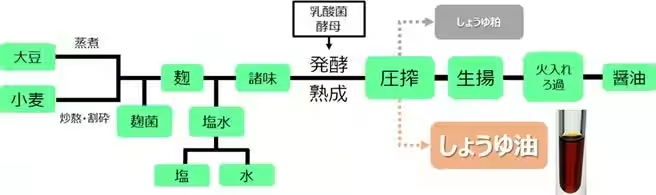

醤油は大豆、小麦、塩、水を原料とし、その醸造過程で「しょうゆ油」という副産物が生成されます。このしょうゆ油は、これまで主に工業用せっけんや燃料として利用されてきましたが、約3,000トンもの量が毎年生成される中で、その活用方法には限界がありました。この研究では、このしょうゆ油を新たな原料として見立て、PHAの合成を目指しました。

研究の成果と意義

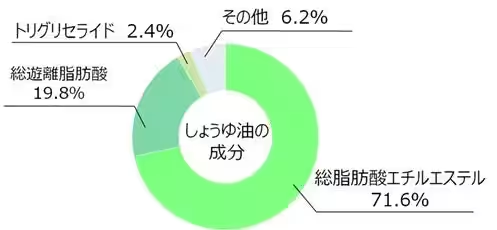

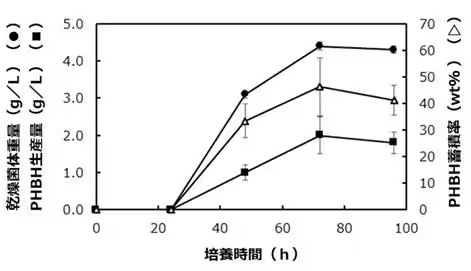

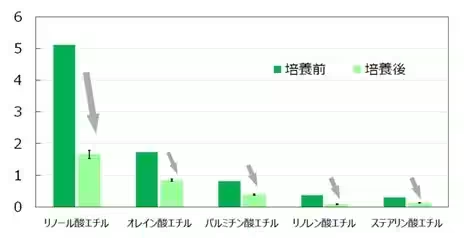

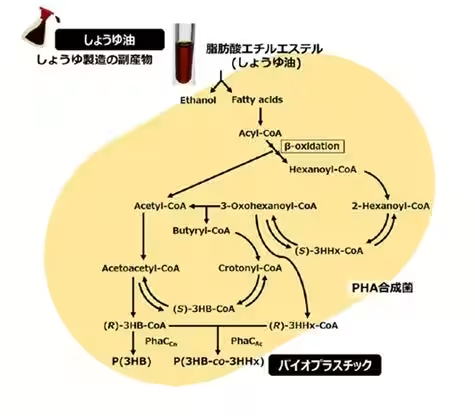

本研究が示した最大の成果は、しょうゆ油がPHA合成の原料として十分に役立つことを初めて明らかにした点です。従来の植物油を用いた場合と比べても、しょうゆ油を使用して得られるPHAの生産性はほぼ同等であることが確認されました。この研究によって、しょうゆ油に含まれる脂肪酸エチルエステルがPHAの原料として利用できることが証明され、さらに汎用性の高いPHAの合成も可能であることがわかりました。

研究の詳細と方法

研究チームは、代表的なPHA合成菌であるCupriavidus necatorを用い、しょうゆ油を含む培地でPHAを合成できることを発見しました。また、遺伝子組換え株を使用することで、加工性の高いPHAであるpoly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)も合成できました。これにより、しょうゆ油から得られるPHAの可能性が広がると同時に、環境に優しい資源循環型社会の実現に向けた新たな道が開かれました。

今後の展望

本研究成果をさらに発展させ、工業化に向けた条件の最適化や遺伝子組換えの技術を進化させることが計画されています。これにより、しょうゆ油を使ったPHA生産が一層促進され、持続可能なプラスチック製品の実用化が期待されています。

環境への影響と今後の課題

この研究は、しょうゆ油という未利用の資源をアップサイクルし、さらにCO2削減に寄与できる可能性を示しています。従来の石油由来のプラスチックに比べて、環境への影響を低減するための新たな選択肢として注目されるでしょう。

研究の結果は、2025年に発表される予定であり、今後も持続可能な社会の実現に向けた取り組みが期待されます。

まとめ

ヤマモリ株式会社をはじめとする研究チームの挑戦は、しょうゆ製造の副産物を新たな未来へと導くものです。しょうゆ油を活用した生分解性プラスチックの合成は、環境問題に対する一つの解決策として、多くの人々に影響を与えることでしょう。今後の研究結果に期待が寄せられます。

関連リンク

サードペディア百科事典: ヤマモリ 生分解性プラスチック バイオプラスチック

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。