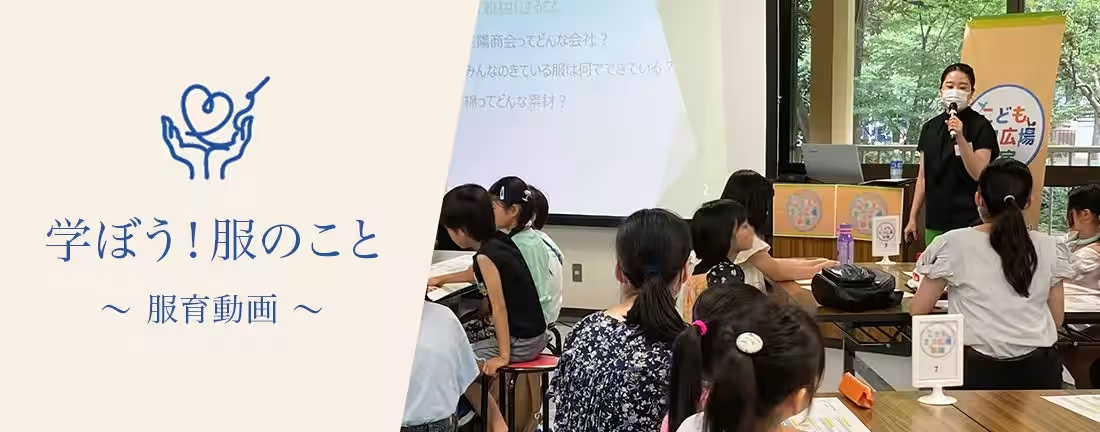

三陽商会が実施した初の渋谷区での服育授業とは?

渋谷区での服育授業の全貌

三陽商会が、2025年9月12日に渋谷区立臨川小学校で初めて「服育授業」を実施しました。この取り組みは、2014年から行っている「服育活動」の一環として、衣服を通じて子どもたちの心を育てることを目的にしています。これまで主に新宿区で活動していた三陽商会が、渋谷区にも足を延ばしたことで、さらなる地域貢献を目指すこととなりました。

教育の必要性と社会的背景

近年、新学習指導要領に基づくSDGs教育の強化が進む中、環境意識やキャリア教育を学ぶ機会が求められています。三陽商会はアパレル企業として、その専門性を生かした「服育授業」を通じて、次世代の子どもたちが持続可能な社会への意識を高められるよう支援しています。

授業の内容

この授業は、渋谷区立臨川小学校の6年生50名を対象に行われました。授業の最初の部分では、「SDGs」やアップサイクルについての説明が行われ、服がどのように作られるのか、デザイナーやパタンナーといった専門職の意義について講義形式で進められました。子どもたちは自分の着ている服のタグを確認し、素材の種類について学ぶ場面も見られました。

後半では、残布を使った「コースター作り」のワークショップを実施。参加者は好きな残布を選び、作品を作ることでアップサイクルの楽しさを体験しました。子どもたちは、「こんなに多くの人が服作りに関わっているとは知らなかった」や、「自分が作ったコースターを敬老の日にプレゼントする!」など、さまざまな感想を寄せてくれました。

学校の取り組みと講師の思い

臨川小学校では、地域社会とのつながりや環境問題についての学びを深めるため、「未来デザイン」という新たなカリキュラムが導入されています。その一環として今回の「服育授業」が実施され、子どもたちが衣服に関する多面的な視点を持つきっかけとなることが期待されています。講師の鈴木先生は、「子どもたちに衣服が何から作られているのか、どのようにして作られるのかを学ばせたかった」と述べました。

未来に向けて

三陽商会の「服育活動」は、これからも持続可能な社会を目指してさまざまな取り組みを続けていくとのことです。服づくりのプロセスを知ることで、次世代の子どもたちが持つ環境への意識が高まることに期待しています。今後も、異なる地域や学校での「服育授業」が、より多くの子どもたちに広がることを願っています。彼らが未来を生き抜く力を育む助けになればと、三陽商会は引き続き努力を続けていくでしょう。

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。