2026年の正月、約4割が「おせち料理」を楽しむ予定の調査結果

2026年の正月、約4割が「おせち料理」を楽しむ予定の調査結果

新年を迎えるにあたり、日本の伝統的な料理「おせち」。毎年多くの家庭で食されるこの料理について、株式会社ロイヤリティ マーケティングが行った調査結果が発表されました。料理の準備の仕方や予算、世代による意識の違いなど、さまざまな観点から詳しく見ていきましょう。

調査概要

本調査は2025年10月31日から11月4日までの期間中に、20代から60代の約1,000名を対象に行われました。特に注目したいのは、2026年の正月における「おせち料理」の予定についてのデータです。

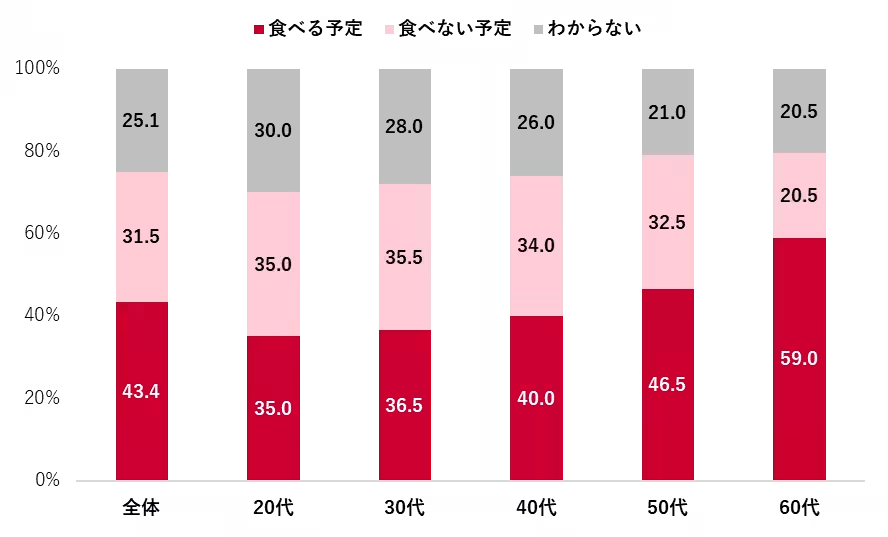

1. おせち料理を食べる人は43.4%

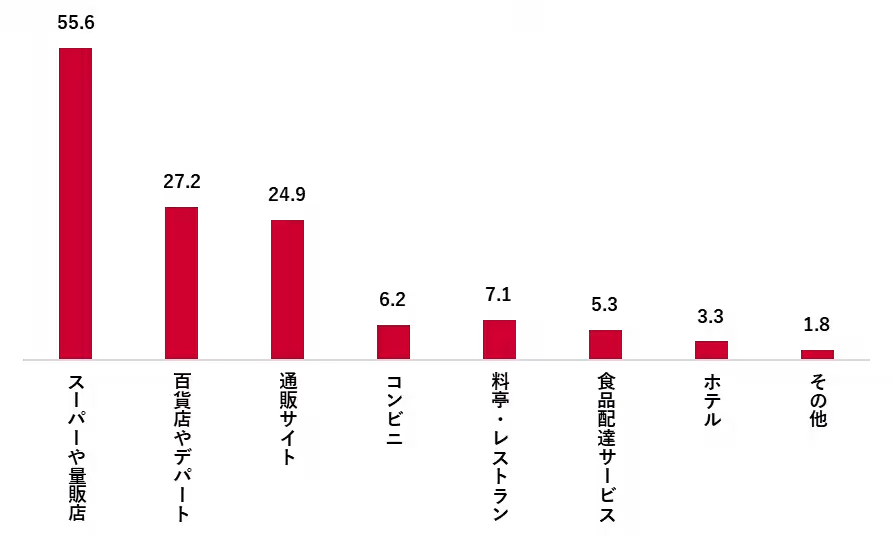

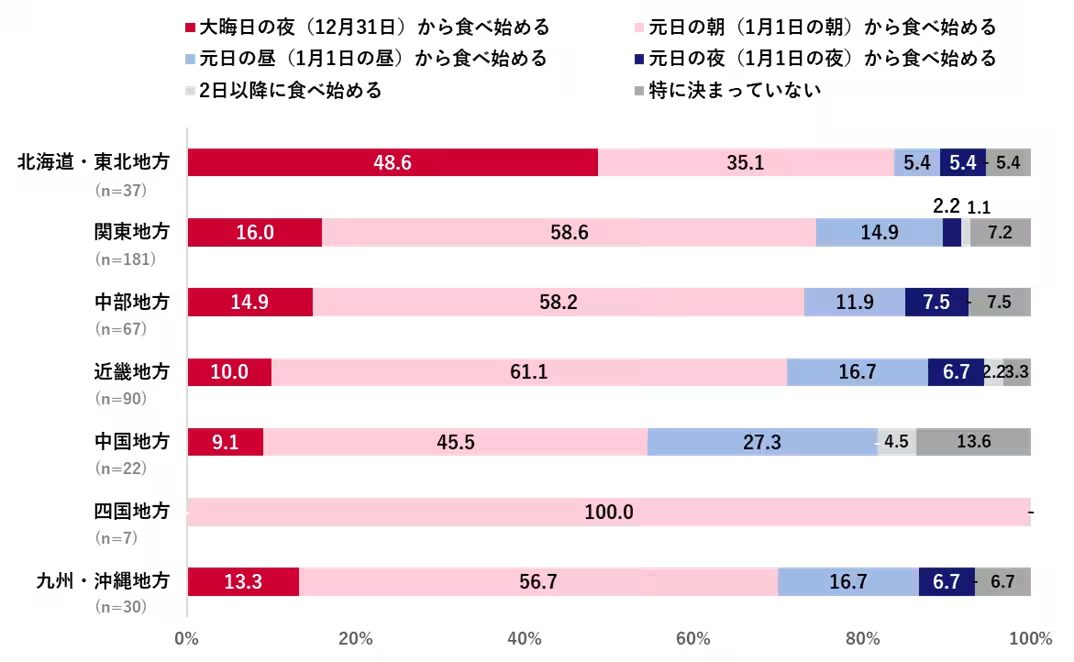

調査によると、2026年正月におせちを「食べる予定」と回答したのは43.4%でした。年齢別に見ると、60代ではその割合が約60%にも達していますが、20代では35%と、若い世代ほどおせちを食べる予定が低いことが明らかになりました。这带来了对于「おせち」文化が今後どう変化するかという問題提起。

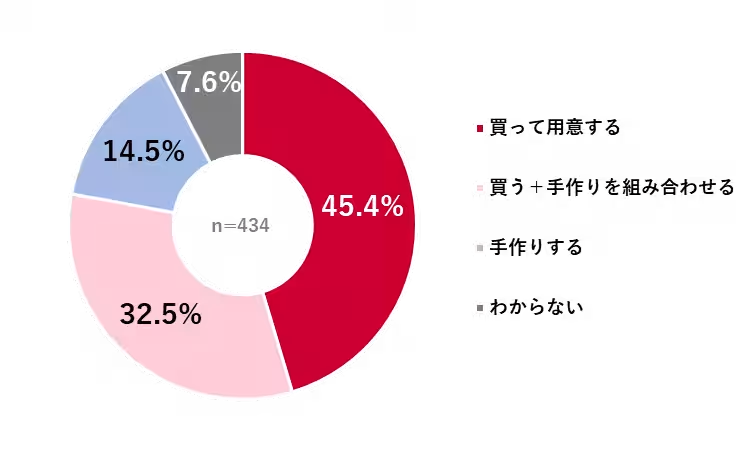

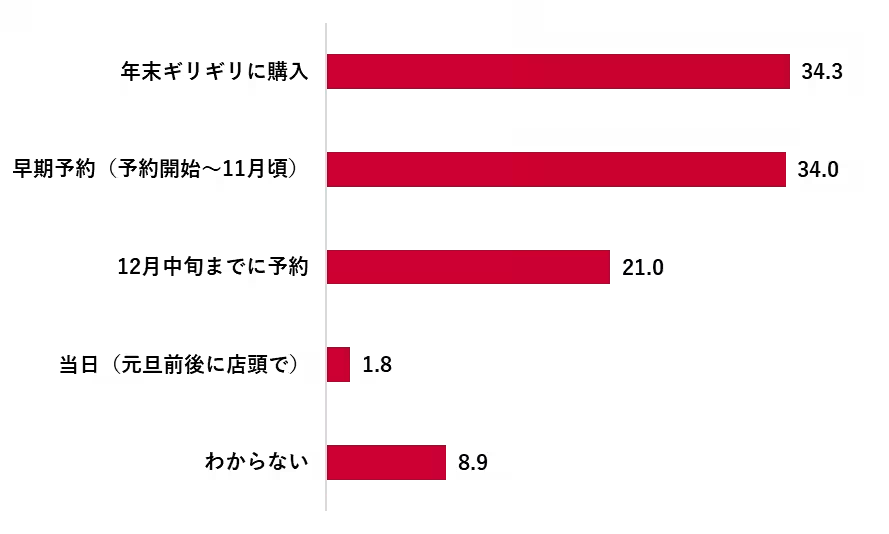

2. 購入方法の二極化

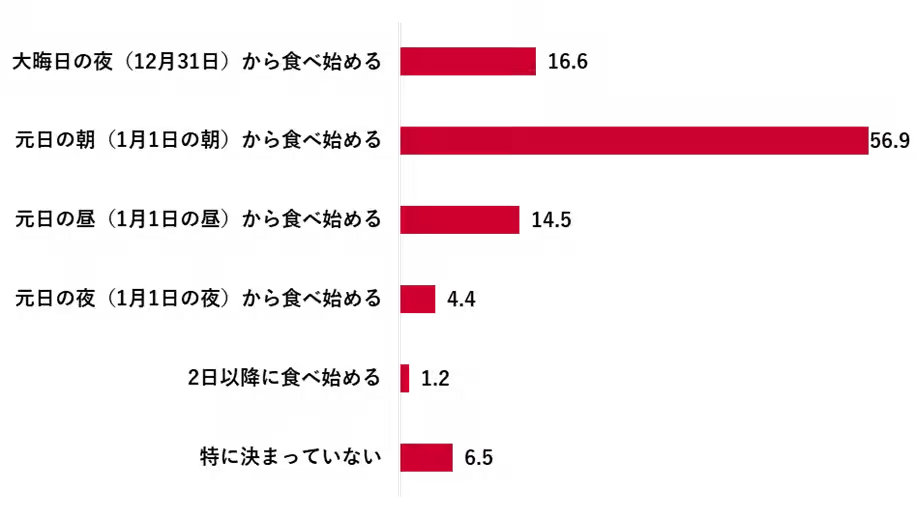

「おせち」を用意する方法については、回答者の77.9%が何らかの形で購入する意向を持っています。「年末ギリギリ購入派」と「早期予約派」に分かれ、両者の割合はほぼ同じです。多くの人々がスーパーや量販店でおせちを購入する傾向が強まっていますが、手作りを選択する人はわずか14.5%にとどまりました。この傾向は、忙しい現代のライフスタイルを反映していると言えるでしょう。

3. おせちの予算は固定化

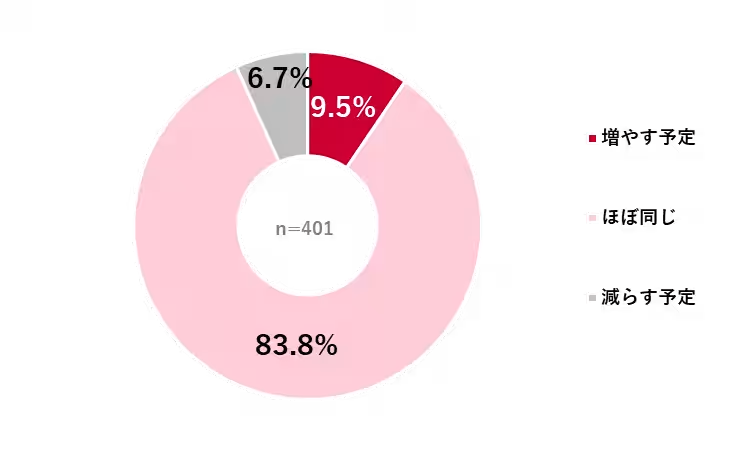

おせちの予算については、83.8%の人が前年と「ほぼ同じ」と答えました。しかし、物価高の影響を受けて約4割の人が「少量にして無駄を減らす」との回答もあり、節約に対する意識が浮き彫りになりました。多くの世代が豪華さよりも現実的な選択を重視しているようです。

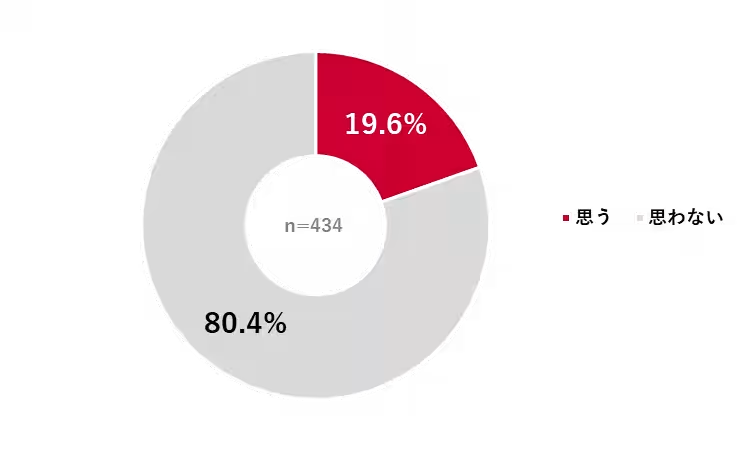

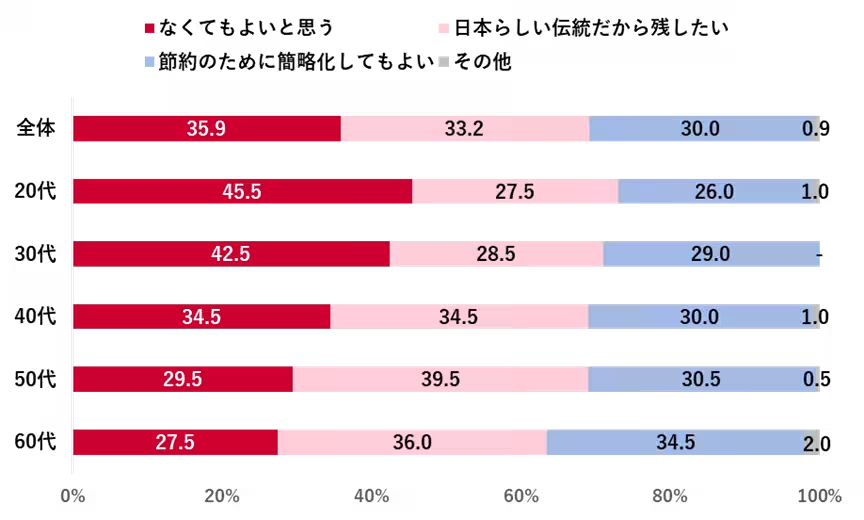

4. おせちの存在意義は世代で異なる

調査では、「おせちがなくてもいい」と考える人が35.9%、逆に「伝統を残したい」とは思う人が33.2%という結果が見られました。特に20〜30代で「必要ない」とする意見が多く、50〜60代は伝統を重視する傾向が強いことが示されました。地域によっておせちを食べるタイミングにも違いが見られ、北海道・東北地方では大晦日の夜から食べる家庭もあるなど、文化の多様性も感じます。

まとめ

今回の調査結果からは、日本の伝統行事としてのおせちが次第にその役割を変えつつあり、特に若い世代はコストパフォーマンスを重視していることが明らかになりました。この背景には、家庭のあり方や生活スタイルの変化が影響しています。今後の「おせち料理」の trends への影響に注目が集まっています。新しい形のおせちが登場する可能性も十分にあるでしょう。

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。