地域によって異なる冬の味覚、人気の食材と楽しみ方を探る

冬の味覚に関する調査結果を徹底分析

冬が近づくと、私たちの食卓にも様々な冬の味覚が登場します。それぞれの地域によって異なる冬の味覚はどのようなものか、最近の調査結果をもとに詳しく見ていきましょう。

冬を感じ始める時期は地域差が顕著

調査結果によると、特に多くの人々が冬を感じ始める時期は「11月下旬」と「12月上旬」であり、それぞれの年代や地域により異なる傾向があります。特に北海道では「11月上旬」という意見が目立ち、早期から冬に対する意識が高まっています。

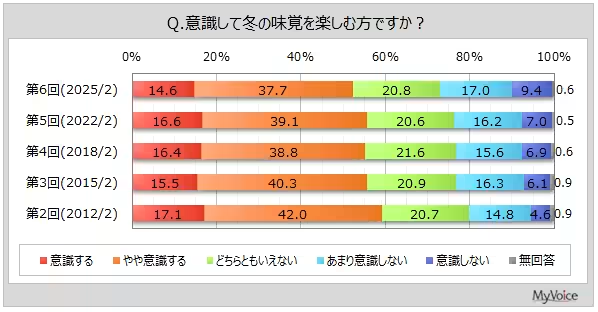

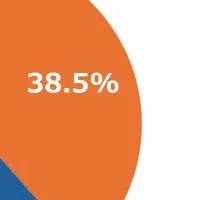

冬の味覚を意識する人は半数以上

調査に回答した人の中で、「冬の味覚を意識する」と答えたのは5割強。ただし、北海道や東北地域では冬の味覚をあまり意識しない傾向が見られるため、地域による意識の違いが浮き彫りになっています。

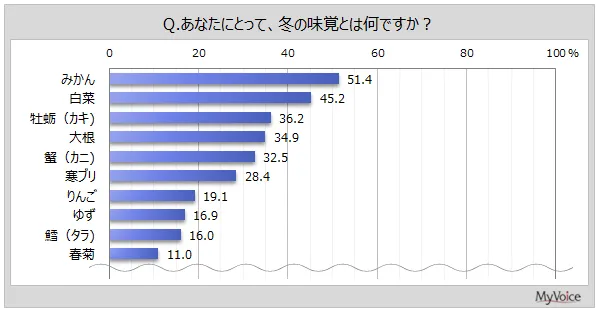

人気の冬の味覚はみかんと白菜

自分にとっての冬の味覚として最も多く挙げられたのが「みかん」で、51.4%が選びました。続いて「白菜」が45.2%を占め、この2つは冬季に多くの人々に親しまれています。また、地域別では、中国地方では「牡蠣」が、北陸では「寒ブリ」が特に人気です。

冬の味覚の楽しみ方

冬の味覚をどう楽しんでいるのかについては、約43.3%が「普段の食事に取り入れる」と回答しています。他にも「季節限定の商品を買う」や「外食で冬の味覚を楽しむ」などが続き、特に女性の高齢者層において行事食を楽しむ傾向が高いことがわかります。

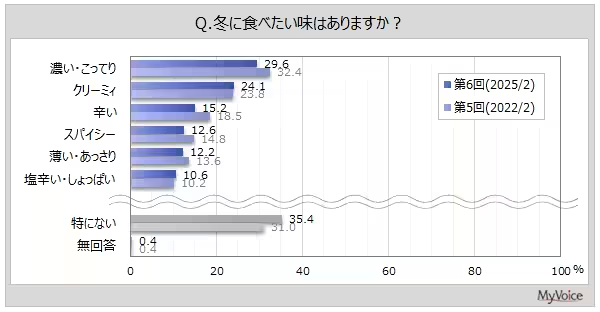

冬に求める味の傾向

また、冬に食べたい味については、「濃い・こってり」が29.6%と好評で、これは特に女性の30代から50代で高まる傾向にあります。これに対し「クリーミィ」と感じる食材も24.1%に上り、女性のニーズが顕著になっています。年齢層によって味の好みが異なるのも面白いポイントです。

冬の味覚に合うお酒

冬の味覚に合うお酒としては、「日本酒」が43.9%を占め、男性感性の高年代層で特に人気があります。これに対して、ビールや焼酎が続く形です。

調査結果を受けての料理アイデア

様々な冬の味覚を活かした料理がおすすめです。たとえば、男性の23歳の回答者は、鍋を提案し、「そのときの状況で具材を変えられるのが良い」と話しました。また、36歳の女性は「春菊と白菜を使ったすき焼き」を年末のお決まりとして楽しんでいることを共有しています。冬季に旬を迎える食材を使った様々な調理法が登場し、冬の食卓を華やかに演出するアイデアが盛りだくさんです。

冬の味覚を楽しむためには、地域性と年齢層を考慮し、料理を選ぶのが鍵かもしれません。これからの季節、ぜひあなた自身の冬の味覚を見つけて楽しんでみてください。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。