Da-iCE工藤大輝が語る音楽制作の楽しさと学びの重要性

Da-iCE工藤大輝が語る音楽制作の楽しさ

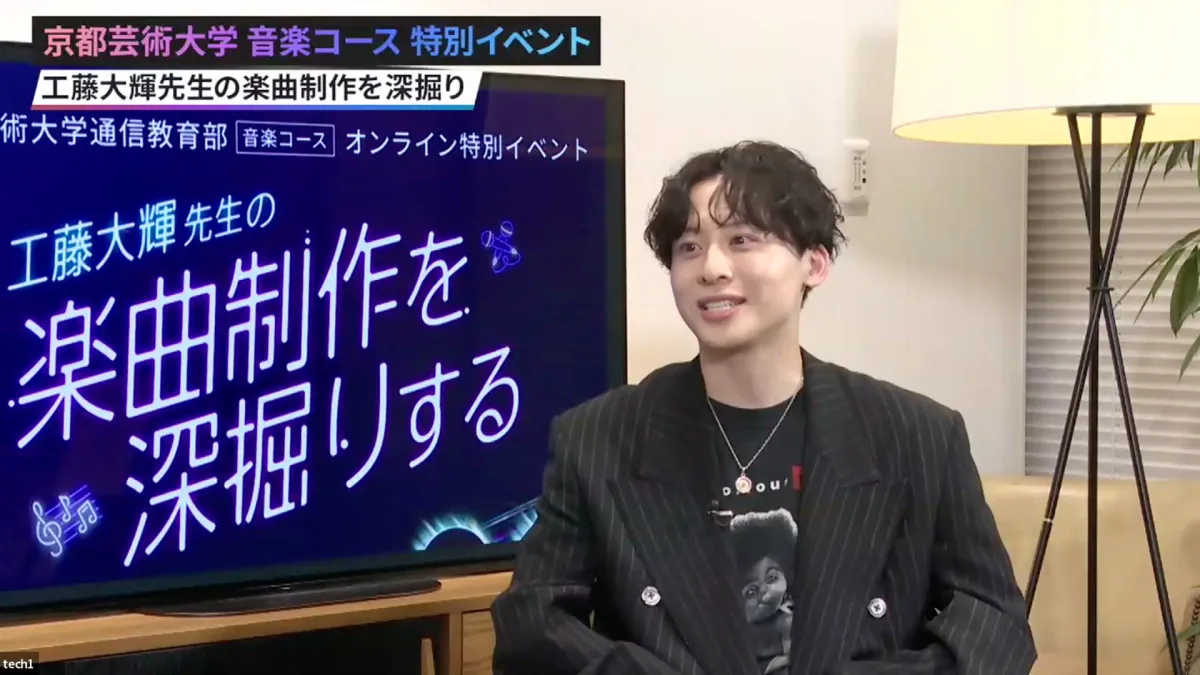

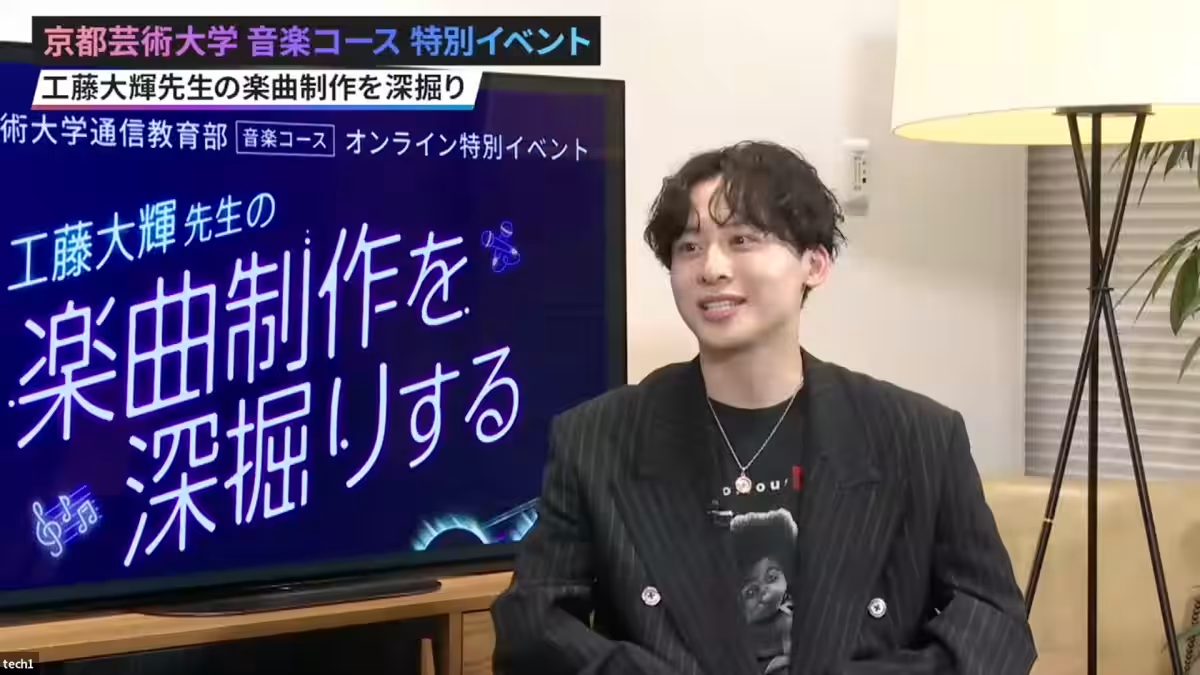

2025年10月14日、京都芸術大学にて開催された特別イベント「工藤大輝先生の楽曲制作を深掘りする」には、過去最多の2,100名以上が参加しました。このイベントでは、音楽の楽しみ方や制作の裏側について、工藤大輝氏が自身の経験を交えて語りました。今回のイベントは、京都芸術大学通信教育課程の音楽コース開設に向けたものとして、多くの反響を呼びました。

京都芸術大学の音楽コース概要

冒頭で京都芸術大学の教員から説明された音楽コースは、初心者から経験者まで幅広く楽しめるDTM(デスクトップミュージック)を体系的に学べるカリキュラムが組まれています。これにより、参加者は自宅にいながら音楽の基礎から深い技術まで学ぶことができます。

工藤大輝氏の制作プロセス

工藤氏は自身が手がける作詞・作曲・サウンドプロデュースのプロセスについて、まず「音楽を意識的に自ら制作することが重要」と述べました。インディーズ時代から「作家性」を意識し、大手グループとの差別化に努めてきた経験を基に、楽曲制作への想いや信念を熱く語りました。

昨今の音楽制作について

「時代に敏感でありながら、自分自身の軸を持つことが大切です」と工藤氏。制作する際に“どうバズらせるか”を考えることも今のスタンダードですが、最も重要なのは「自分がどのような音楽を作りたいのか」という、本質的な部分だと強調しました。この姿勢は、創作においても普遍的な価値のあるメッセージとして、参加者に伝えられました。

自分だけの正解を探求

「音楽の世界には正解がないからこそ、一人ひとりのアプローチや表現が重要」と述べ、受講者には、授業内での学びを通じて“刃向かう気持ち”を持つことの大切さを伝えました。自分の音楽を追求してほしいという思いが示されました。

Q&Aセッションからの印象的なやりとり

参加者からの質問に応じて、工藤氏は以下のように回答しました。

- - 作詞・作曲の初心者は、まず何を始めるべき?

- - 音楽を聴く際のスタンスは?

- - 今、音楽コースが開設されたら、どんな授業を受けたいですか?

参加者の声と今後のイベント

イベント終了後、SNSでは「話が深くてあっという間だった」「工藤さんの言葉でDTMを始めたくなった」といった多くの声が上がりました。これを受けて、京都芸術大学では「芸術大学の学びを自宅で体験できるオンライン体験授業」を2025年11月8日より開催します。このオンライン授業では、作詞家のいしわたり淳治氏をゲスト講師に迎え、「作詞とは何か?」というテーマで特別授業が行われます。

参加方法

興味がある方は、特設サイトからの無料申し込みが可能です。音楽の世界を新たな視点で体験できるチャンスです。音楽コースの開設に向けた一歩を踏み出す絶好の機会ですので、多くの方の参加をお待ちしています。

トピックス(音楽)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。