次世代防災食モデル誕生!南海トラフ地震に備える地域の取り組み

防災食の新たな挑戦

南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、徳島県海陽町、福岡県吉富町、宮崎県高鍋町の3町が連携し、新たな防災対策に取り組んでいます。彼らは「保存性や機能性が優先される従来の防災食」を、地域特産を生かした「美味しく、地域を支える資産」とするプロジェクトを進めています。この新しい取り組みの背後には、未来に向けた防災意識の向上と地域振興が見え隠れしています。

防災未来都市コンソーシアムとは

「防災未来都市コンソーシアム」は、南海トラフ地震のリスクに立ち向かうための協働団体です。彼らは、全国初となる「独自財源化」による次世代防災食モデルの創出を目指しています。このプロジェクトの核心は「防災を日常の中で感じること」です。地震や災害が起きた時だけでなく、普段から防災を意識することで、地域住民の心がけが大きく変わることを期待しています。

歌舞伎座地下でのプロモーションイベント

この取り組みの一環として、9月1日から約2か月間、東京の歌舞伎座地下にある「木挽町広場」にて防災食の啓蒙と海陽町の物産展が開催されます。この場所は、最大1,000人を収容できる帰宅困難者の一時避難場所としても整備されており、防災意識の向上と地域振興の両方を目的としています。

イベントでは、海陽町が自ら開発した次世代防災食の試食を通じて、その美味しさと利便性をアピールします。訪れる人々は、単なる非常食ではなく、平時でも楽しめる「おいしい防災」を体験することができます。

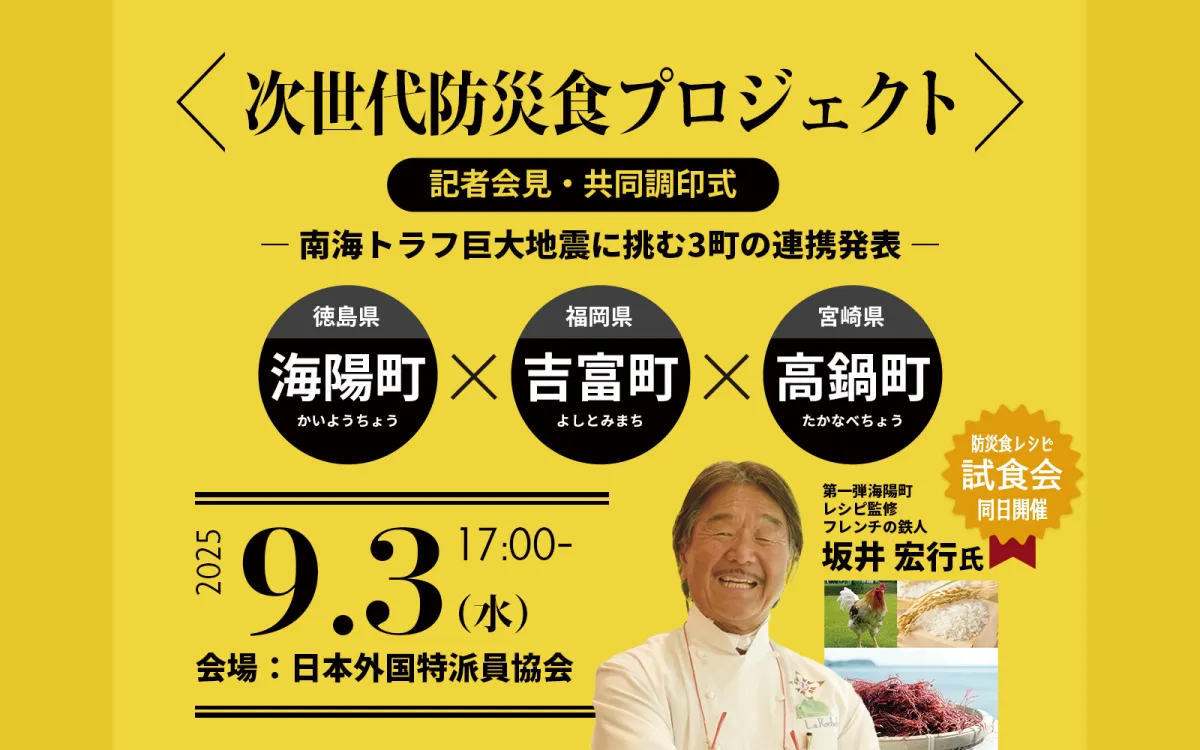

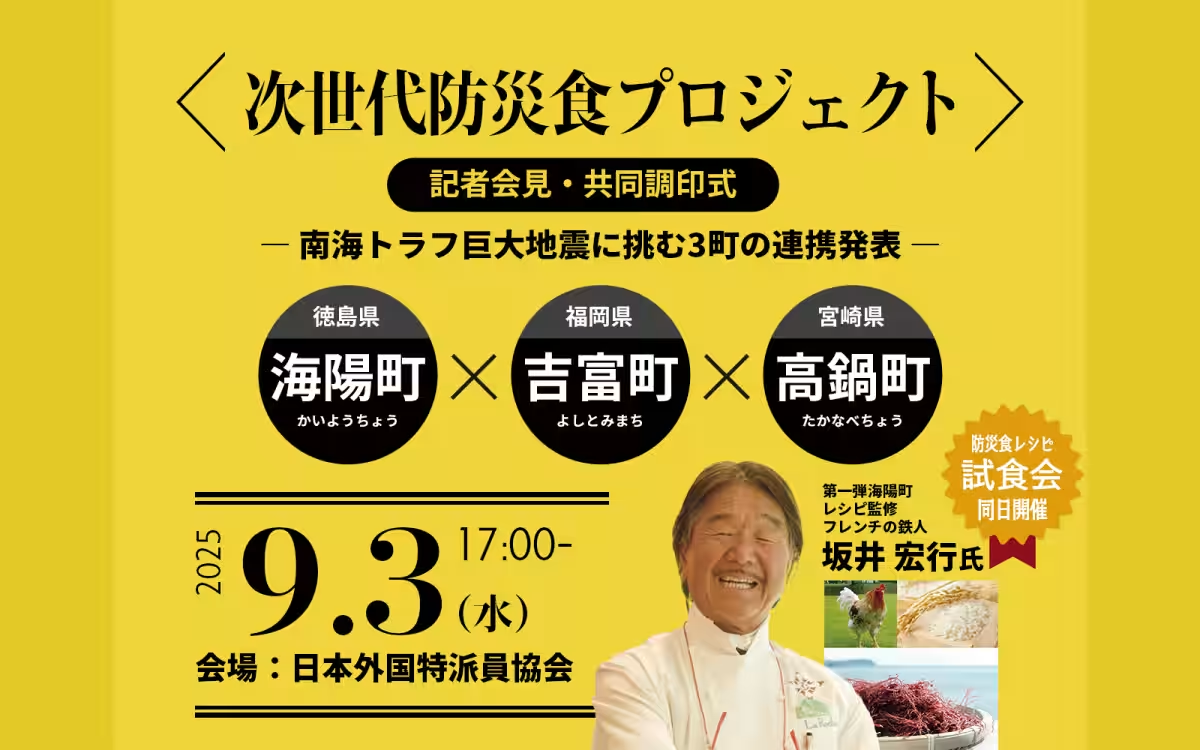

記者会見と試食会の詳細

さらに、9月3日には日本外国特派員協会で共同調印式が行われ、プレス向けの記者会見が実施されます。この会見では、プロジェクトの詳細が発表され、地元の町長たちが参加します。また、著名なシェフによる防災食の試食会も予定されており、参加者は新たな防災食の魅力を体感することができます。

地域の力を結集

このプロジェクトは、地域の特産品を活用することにより、ただの食料供給だけでなく、地域経済の活性化にも寄与します。地域ごとに異なる特産物を防災食に取り入れることで、各町が持つ独自の文化や魅力を発信しながら、必要な備蓄を確保するという二重の効果を持つのです。

町民や地元の企業が協力し合い、若手の食品開発者や地域の料理人たちが集結することで、このプロジェクトはさらなる広がりを見せることでしょう。

防災を身近に感じるために

災害はいつ発生するかわからないため、私たち一人ひとりが能動的に防災を意識することが重要です。このプロジェクトを通じて、地域の魅力を再認識し、そして美味しい防災食を日常生活に取り入れていくことが、いざという時の大きな助けになるでしょう。私たちもこの新しい防災食モデルの取り組みに注目し、参加することで、未来の防災意識の向上に貢献できると信じています。

このように、南海トラフに備えた次世代防災食モデルが生まれる背景には、地域に根ざした取り組みがあり、そこの住人たちの共通の目標があることを感じました。ダイバーシティを持つ地域こそが、次世代の防災を担っていけるのではないでしょうか。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。