子どもたちの未来を救う!「こどもふるさと便」が受賞した意義とは

食品ロス削減とこども支援の二重の意義

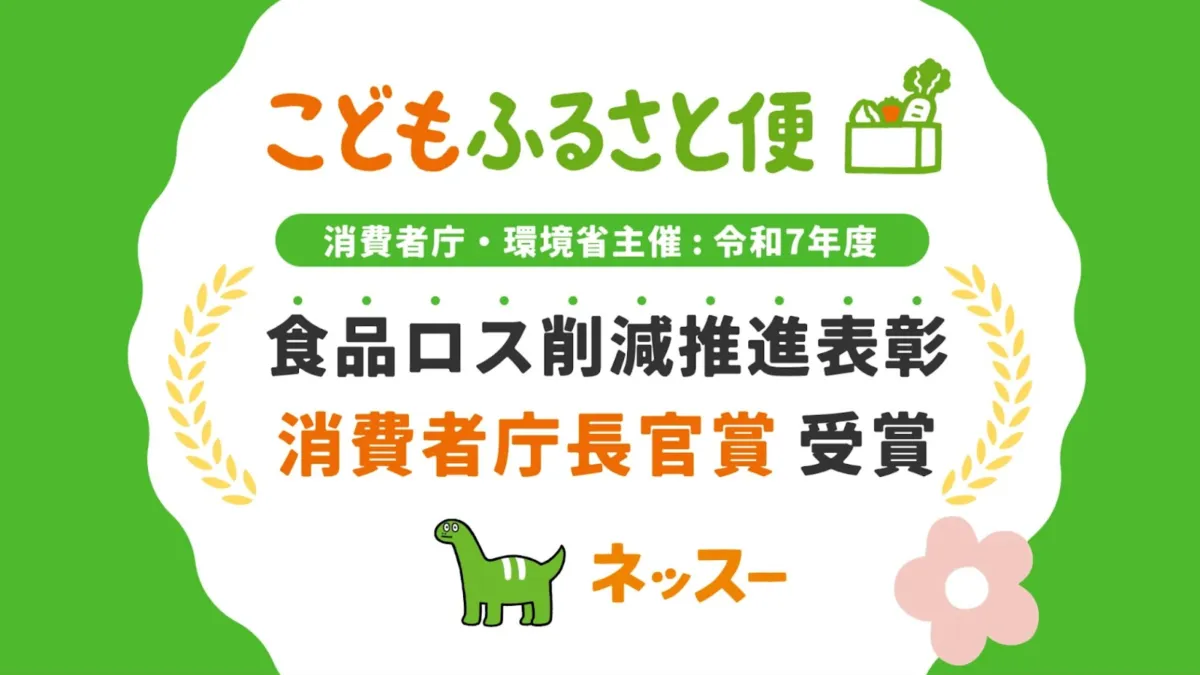

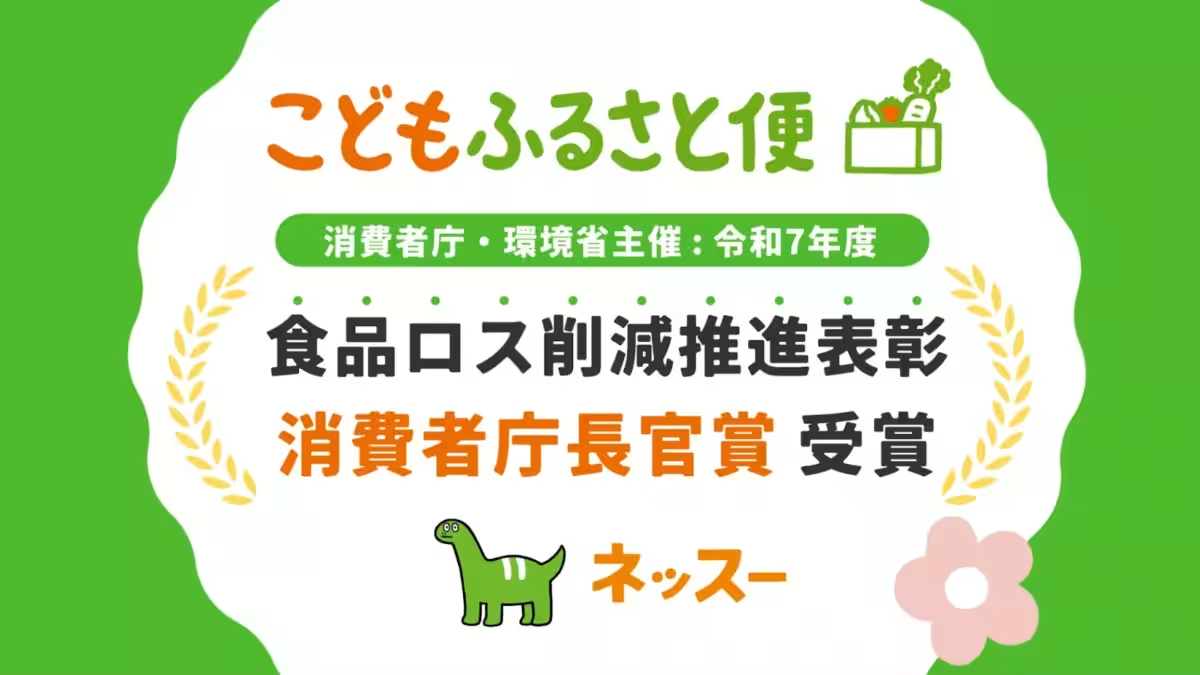

こどもたちの未来を担う重要な活動が、いま注目されています。それが、ふるさと納税を活用した「こどもふるさと便」という新しいフードバンクの仕組みです。東京世田谷区に本社を置くネッスー株式会社が運営するこのプロジェクトは、最近、消費者庁による「令和7年度食品ロス削減推進表彰」でその活動が評価され、長官賞を受賞しました。

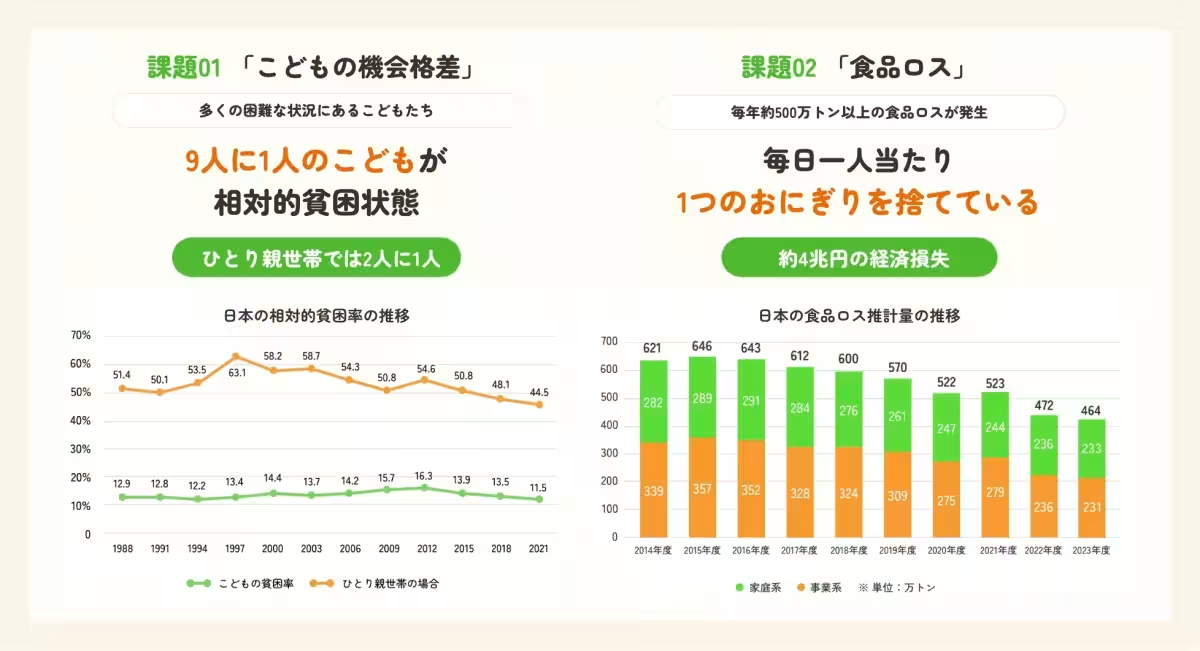

日本が直面する子どもの貧困と食品ロス問題

日本では、約9人に1人の子どもが相対的貧困に苦しんでおり、特にひとり親世帯では状況が深刻です。一方で、毎年500万トン以上の食品ロスが発生しています。この食品ロスの量は、1人あたり毎日「おにぎり1個分」に相当し、私たちの食文化や環境にも深刻な影響を与えています。

このような二つの側面、すなわち子どもの貧困と食品ロスが同時に存在する中、「こどもふるさと便」はその解決策を提供しています。

ふるさと納税を用いた新しい取組

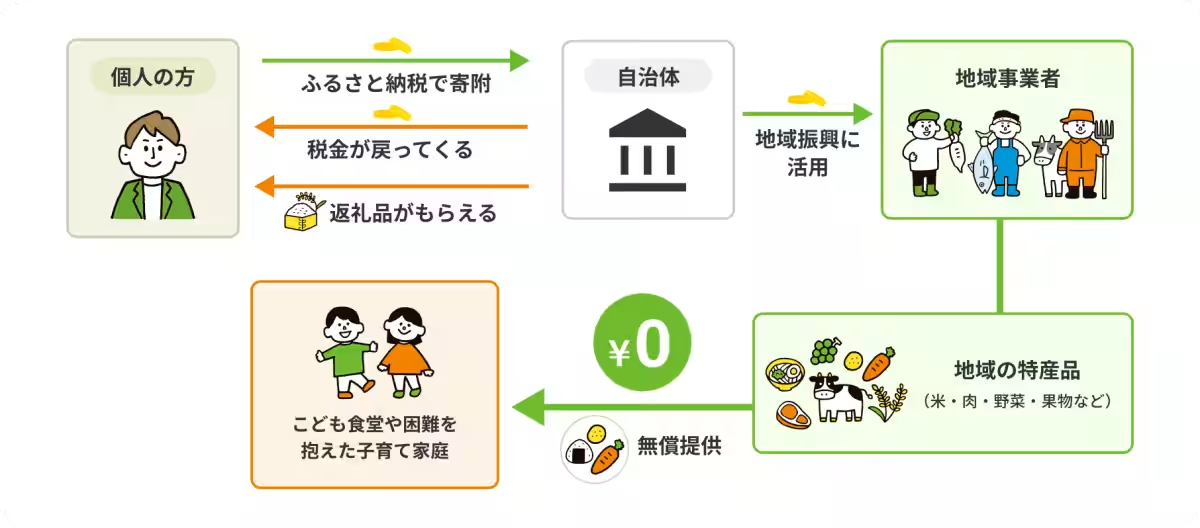

「こどもふるさと便」は、ふるさと納税という仕組みを使い地域の食品を子ども食堂や困難を抱える子育て世帯に届けることを目指しています。この取り組みでは、寄附者は地域の特産品をもらうと同時に、子どもたちへ応援品を送ることができ、社会貢献をしながらも“損をしない”という形で参加しやすい仕組みが整っています。

寄附された食品には、規格外の野菜や未利用の魚など、本来は廃棄されるはずの食品が積極的に活用されています。これにより、食品ロスを削減するとともに、地域の産業振興にも貢献しています。実際に、2022年には神奈川県三浦市で実証実験が始まり、これまでに全国6自治体と連携し、約90トンの支援を実現しています。今後はさらに、30自治体との協議を進め、2026年度には10〜20地域に拡大し、年間1,000トン以上の食品ロス削減を達成することを目指しています。

プロジェクトの具体的な成功事例

この取り組みの一環として、長崎県対馬市では、未利用魚を活用したフードバンクと食育プロジェクトが進行中です。対馬では、いわゆる食害魚が存在し、それが環境に悪影響を及ぼすことが懸念されています。これらの未利用魚をおいしく加工し、子ども食堂に提供しています。これによって、貴重な地域資源を無駄にせず、藻場再生による漁業資源の維持に役立てています。これにより、子どもたちには魚食文化と未利用魚に触れる機会が提供され、食育にも貢献しています。

新たな寄附サイトの開設

現在、「こどもふるさと便」は2025年10月14日に新しい寄附専用ポータルサイトをオープン予定です。このサイトでは、寄附者がより具体的に対象地域や応援先を選ぶことができるようになります。この新しい仕組みにより、寄附者同士のコミュニティ形成や継続的な支援につなげていくことを目指しています。

まとめ

今回の受賞を受け、ネッスー株式会社の代表取締役、木戸優起氏は「ふるさと納税の仕組みを利用することで、多くの方にこの活動に参加していただき、地域の食品や体験を子どもたちに繋ぐことができる」と語っています。このプロジェクトは、子どもたちの未来を明るく照らす光となることでしょう。今後も「こどもふるさと便」の成長に期待が寄せられています。

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。