名前の読み間違いに困惑する令和の若者たちの実態報告

名前の読み間違いに困惑する令和の若者たちの実態報告

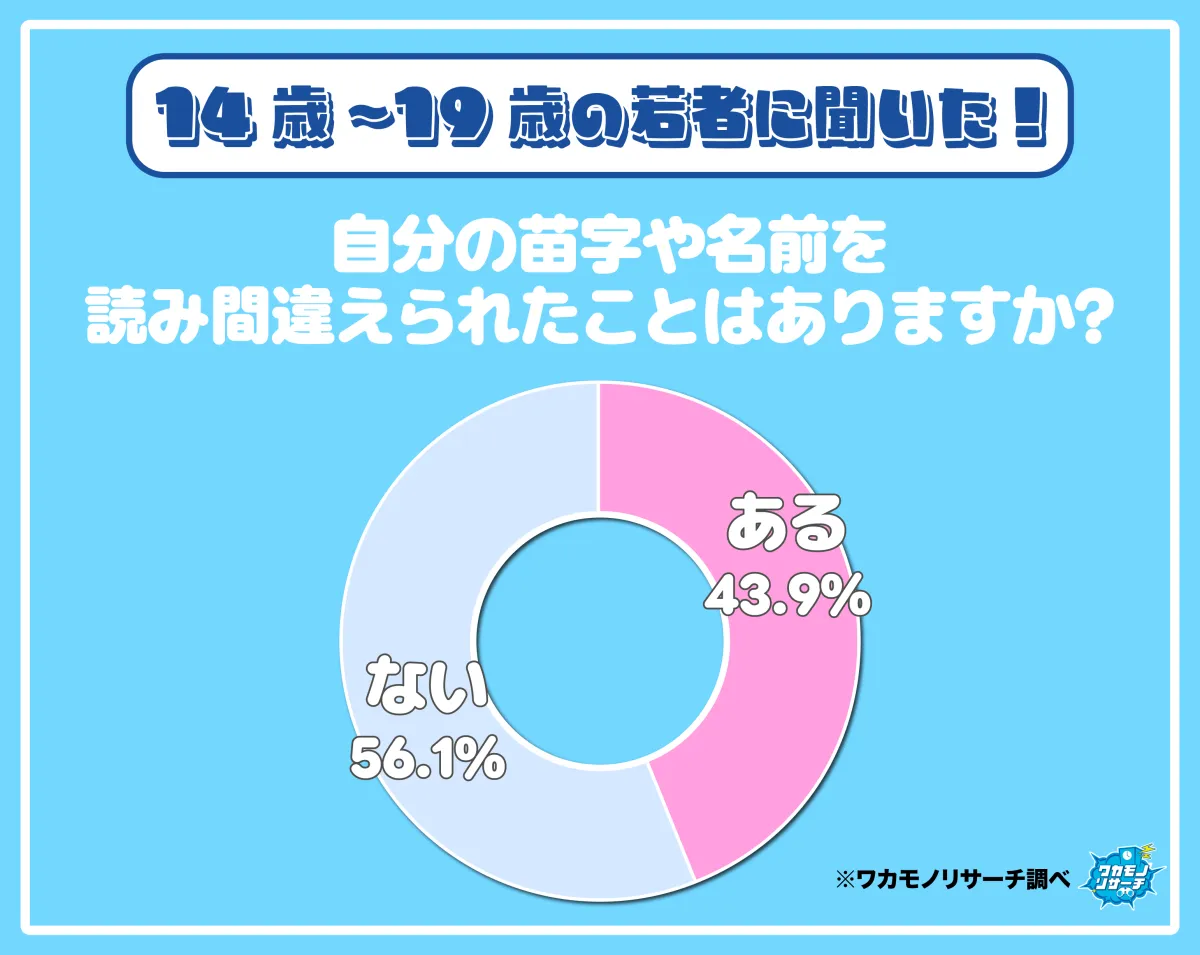

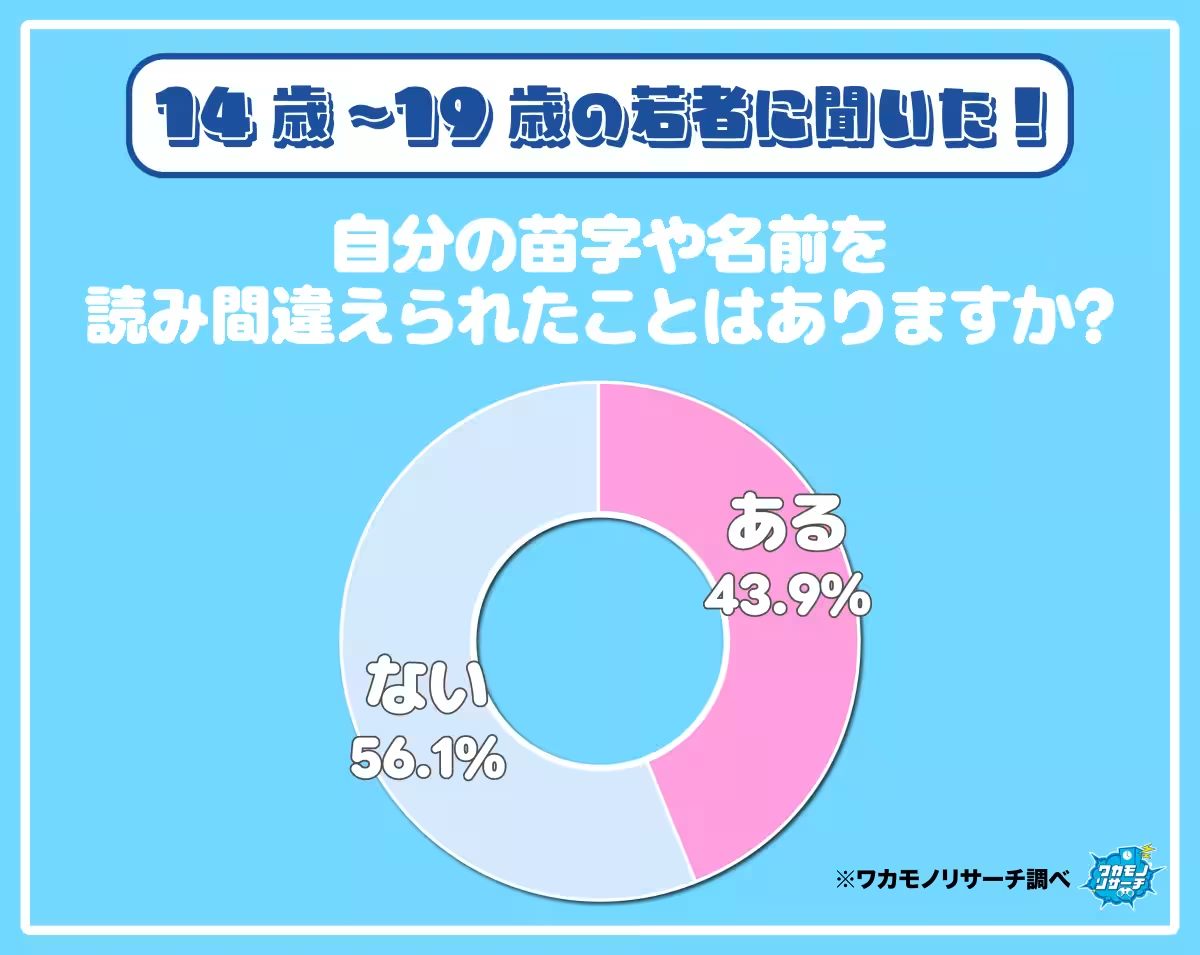

最近の調査によると、令和の若者たちの43.9%が自身の名前を読み間違えられた経験を持っていることが判明しました。この情報は、10代の現役高校生を対象にしたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」によるものです。この調査結果は、特に名前や苗字の難しさがあいまって、若者たちが日常生活でどれだけの困惑を感じているのかを浮き彫りにしています。

調査結果の概要

今回の調査は、全国の14歳から19歳までの若者603名が対象です。アンケートでは「あなたの名前を読み間違えられたことはありますか?」という質問が行われました。その結果、多くの若者が抱えるこの問題について具体的な実体験が寄せられました。

具体例として、誤読の頻度がよく見られるのは「濁点の有無」です。例えば、「ハマザキ」と「ハマサキ」、「ヤマサキ」と「ヤマザキ」、「ネザキ」と「ネサキ」など、僅かな音の違いで混乱が生じています。特に「サ」と「ザ」の使い分けに関して、多くの名が間違えられる傾向にあります。

また、一般的な苗字も誤読の対象となっていることが分かりました。もっとも多かったのは「ワタナベ」と「ワタベ」の相互誤読です。このようなケースは、メディアや有名人の影響が色濃く反映されていることも考えられます。

名前を間違えられたエピソード

「名前を間違えられた経験」を持つ若者の一人、放送作家の芦澤(あしざわ)さんは、自身の苗字をしばしば「芹澤(せりざわ)」と間違えられることが多いと語っています。「初対面の人のほとんどが、自己紹介の際に間違えて呼んで来る」とその苦労を明かしました。特に、彼は「もう『芹澤(せりざわ)』って呼ばれることが当たり前になりすぎてしまったので、正したりしない」とも語り、一種の諦めを感じている様子が伺えます。

ほかにも、病院や役所で名前を呼ばれる際に間違えられるエピソードも挙げられ、彼の人生の中で「セリザワ」と呼ばれることがどれほど影響を与えたのかを思い知らされます。特に小学校時代の思い出として、「出席番号が2番だったため、自分の名前が呼ばれる際に必ず『セリザワ』と言われていた瞬間に、悟るところがあった」と振り返ります。

このように、名前を読み間違えられるというのは、単なる一時の恥でなく、彼らの日常生活、自己意識にまで影響を与える深刻な事態であると感じさせます。

マイナー苗字がもたらす安心感

一方で、調査に回答した56.1%の若者は「自分の名前を読み間違えられたことがない」と答えています。その理由は簡単で、「わかりやすい名前であるため」という意見が多いとのこと。例えば、誰もが誤読できないような、一般的かつシンプルな苗字を持つ若者たちは、逆に安心感を抱いているようです。その一方で、珍しい苗字をもつ若者も「周りにいないため間違えられない」と話しています。

最後に

これらの実体験や意見を通じて、若者たちにとって「名前」というものがどれほど重要な意味を持っているかを再認識しました。このような美しい名前を正しく呼び合うことが、コミュニケーションの第一歩とも言えます。

「ワカモノリサーチ」では、これらの調査結果を踏まえた更なる研究を行っているようです。今回の調査結果の詳細については、ぜひそれらの情報もご覧ください。

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。