奈良漬の発酵が科学的に証明!バイオテクノロジーで解明されたその魅力とは

奈良漬の新しい発見

日本の食文化の中で長い歴史を持つ奈良漬。奈良で生まれたこの伝統的な漬物は、発酵のプロセスや独特の風味で評判です。しかし、これまで多くの人が思っていたように、単なる保存食品ではなく、実際に発酵が行われていることが科学的に証明されるという新たな発見が、奈良先端科学技術大学院大学の研究グループによって明らかになりました。

研究の背景

奈良漬は、さまざまな野菜が酒粕に漬け込まれて熟成されることからその風味が生まれます。奈良時代にはすでにその原型が存在しており、長い間日本の食文化の中で親しまれてきました。その製法は、余った食材を無駄にせず再利用する知恵の結晶でもあり、まさにサステナブルな食材です。しかし、発酵過程が科学的に検証されることはありませんでした。

画期的な発見

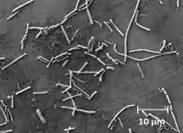

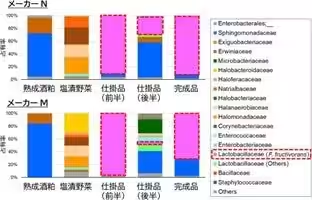

研究チームは、奈良屋本店や株式会社森奈良漬店と共同で、奈良漬製造のプロセスでの微生物群を解析しました。その結果、乳酸菌の一種であるFructilactobacillus fructivoransが奈良漬の発酵に重要な役割を果たしていることが判明しました。この乳酸菌は、高濃度エタノール環境に特有の適応能力を持ち、非常に珍しい性質を持つことが示されています。

発酵のプロセスの詳細

研究者たちは、奈良漬の原材料から始まり、製品段階に至るまでの全過程を詳細に解析。その過程で、F. fructivoransが他の微生物に対して優勢であり、酒粕中で繁殖し、乳酸発酵を促進することが確認されました。特に、研究室内で実施した実験では、新しい酒粕に漬け替えた奈良漬から、約2か月後に乳酸菌が増殖し、乳酸が生成されたことが示されました。

その背景にはどんな要因があるのか?

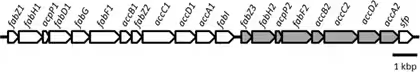

F. fructivoransが特異な環境で生き延びる理由は、その細胞膜が高濃度エタノールに適応しているとのことで、これがまさに「奈良漬のための乳酸菌」と呼ばれる所以です。これらの研究成果は、発酵食品としての奈良漬が千年以上の歴史を持ちながらも、今尚生きた文化であることを示しています。

今後の展開

この研究がもたらす重要な意義は、奈良漬の生産安定化や高付加価値化に寄与するという点です。さらに、F. fructivoransの特性は、過酷な環境下での生命の柔軟性を示す発見でもあり、産業応用の可能性を開くものでもあります。私たちの伝統的な食文化から学び、未来の持続可能な食生活につなげていくことが求められています。

この研究により、奈良漬がただの保存食品ではなく、歴史を刻み続ける「生きた発酵遺産」であることが、現代の科学によって証明されたのです。これからも多くの人々に愛され続ける奈良漬。この絶品漬物の背景には、科学と伝統が見事に融合していることがあるのです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。