ヤマハ、FM音源の実用化と普及で受賞した「でんきの礎」とは?

ヤマハ、FM音源の実用化と普及で名誉ある受賞

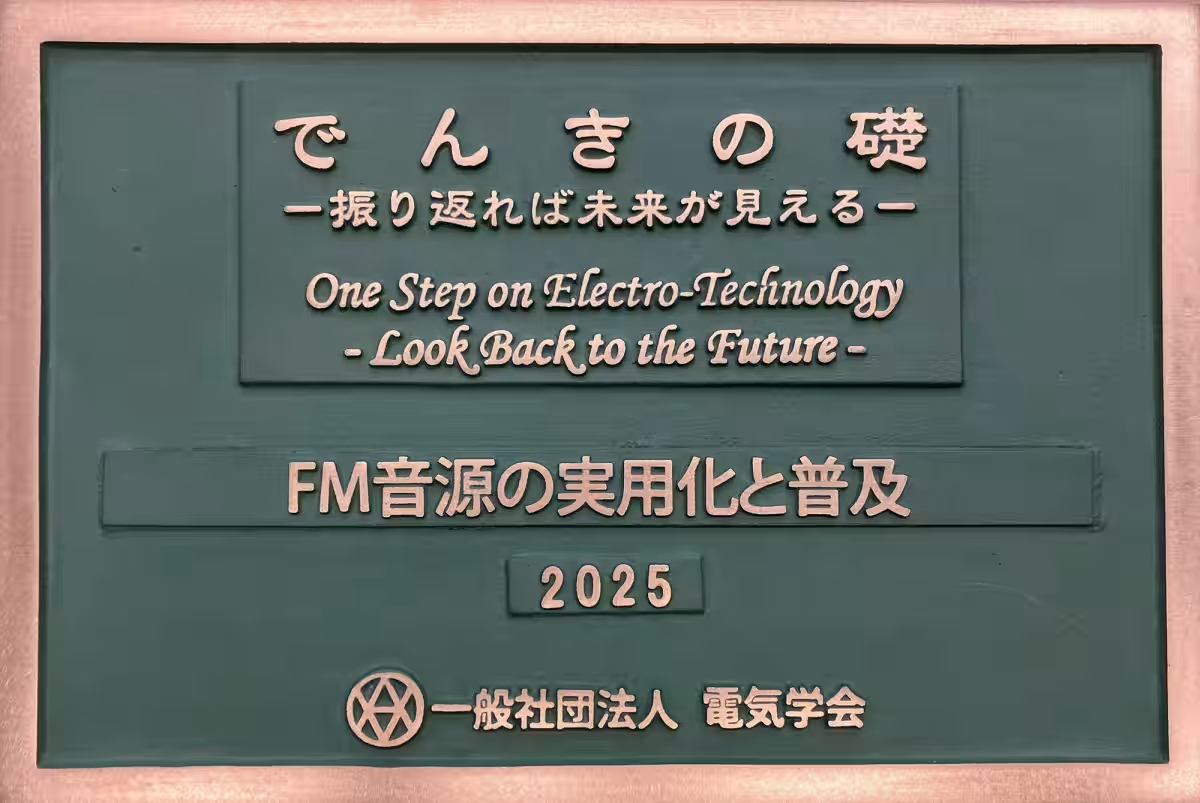

最近、ヤマハ株式会社がその技術の成果、「FM音源の実用化と普及」で第18回電気技術顕彰「でんきの礎」に選ばれました。この受賞は、音楽とテクノロジーの結束が社会に与えた大きな影響を称えるものです。ここでは、その背景に迫り、FM音源の意義や受賞の理由について詳しくご紹介します。

FM音源とは何か?

FM音源は、1975年にスタンフォード大学からライセンスを受けた特許技術に基づいています。この技術は、ジョン・チョウニング博士が発明したもので、ヤマハがこの技術を改良し、さまざまな音色を表現できるフィードバックFM技術を開発しました。これにより、広範な楽器の音色を実現し、楽しい音楽体験を提供することが可能になりました。実用化のために、自社開発のLSI技術により量産化が実現し、1980年代からエレクトーンやシンセサイザーに搭載されることで、全国的に普及が進みました。

音楽文化への貢献

電子楽器が一般家庭に普及し、音楽文化が豊かになった背景には、FM音源の進化があります。特に、1983年に発売されたシンセサイザー「DX7」は、その革新的な音色により世界中のミュージシャンに愛され、音楽制作シーンで革命をもたらしました。この楽器の登場は、音楽の表現の幅を広げると共に、多くのアーティストに新たな可能性を提供しました。

受賞の背景とヤマハのコメント

ヤマハが受賞した「でんきの礎」は、社会生活に大きく貢献した電気技術を顕彰するもので、25年以上の歴史をもつ技術が対象です。この受賞を受け、ヤマハの電子楽器事業部長である阿部征治氏は、「この顕彰は長年の技術革新と音楽文化への献身が評価された証です」とコメント。今後も音楽とテクノロジーを融合させ、より豊かな音楽体験を提供する姿勢を示しています。

FM音源の未来と可能性

FM音源は、1980年代だけでなく、今もなお新しい技術として進化を続けています。最近では、再びFM音源を搭載した電子楽器が登場しており、音楽制作の現場でその価値が見直されています。ヤマハは、さらなる技術革新を通じて、次世代の音楽体験を生み出すべく努めているのです。

まとめ

ヤマハが受賞した「でんきの礎」は、電子楽器および音響技術の歴史における重要なマイルストーンです。その革新は、世界中の音楽を豊かにし、コミュニティに貢献してきました。FM音源の普及は、今後も音楽と技術の進化を促す原動力となり続けるでしょう。私たちもこの業界の動向を見守りながら、新たな技術に期待を寄せていきます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。