未来の海を守る新たな挑戦!沖縄の「うま藻場」が一般公開

未来の海を守る新たな挑戦!沖縄の「うま藻場」が一般公開

沖縄県うるま市に、新たな食材育成施設「うま藻場」が登場しました。この施設では、AI技術を駆使して海藻を育てるユニークなプロセスが進行中であり、2025年8月25日から一般公開が予定されています。海の持続可能性を守るために設立された「うま藻場」は、ただの観光名所ではなく、地域の資源循環を促す重要な役割を担っています。

うま藻とは何か?

「うま藻」とは、沖縄特有の泡盛の廃棄物を活用して育てられる海藻の一種で、その栄養価の高さから注目を集めています。具体的には、サバの13倍のDHAやトマトの10倍のGABAを含んでおり、さらには昆布やしじみを超える旨味を持っています。この海藻は、体に必要な栄養素を手軽に補える点から、すでに多くのレストランや国際機関で取り入れられている人気の食素材です。

AI技術による革新的な生産方法

この海藻を安定的に育てるためには、栄養源である泡盛粕の不安定な性質を克服する必要があります。AlgaleXは、「酒蔵の杜氏」のように成長過程を見守り、調整するAIを独自に開発。このAIは、生育中の海藻に欠かせない成分を補うことで、品質の安定化に成功しました。これにより、廃棄物を生かした持続可能な生産プロセスが確立され、海洋資源の減少を抑える手助けをしています。

農林水産省の支援を受けた「うま藻場」

「うま藻場」は、農林水産省の支援を受けて設立された施設であり、国が認める中小企業イノベーション創出推進事業のもとで運営されています。ここでは、600Lのパイロットプラントが稼働しており、最先端の技術を用いて海藻を育成。その生育過程を一般の方々に体験してもらえることとなります。

地域資源の循環と海の未来

「うま藻」を通じて、沖縄の自然環境と地域の文化を大切にしながら、持続可能な水産養殖を実現するための取り組みが行われています。生態系の保護や魚の養殖に必要不可欠なDHAの供給源としての役割を果たし、視察参加者に対してもその重要性を伝える機会が提供されます。

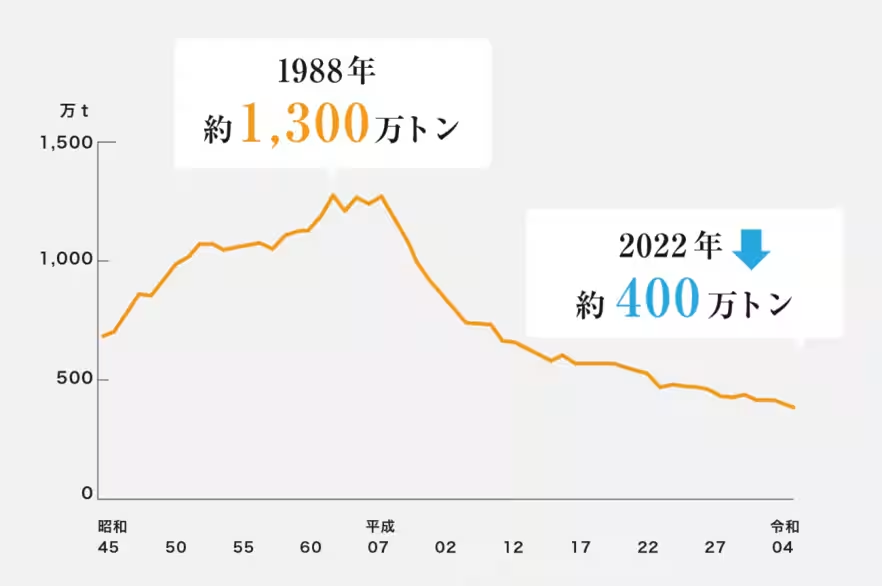

洪水や過剰漁獲によって日本近海から天然魚が減少している現状がありますが、「うま藻」の生産を通じて、養殖魚の成長を助ける新たな方向性を示しています。高田大地社長は、「ただ美味しいものを作るのではなく、次世代に海をつなぐことが我々の使命です」と熱い思いを語ります。

見学概要

「うま藻場」の一般公開は2025年8月25日から始まり、参加者は事前に予約が必要です。料金は1,000円(税込)で、試食体験も付いています。

所在地は、沖縄県うるま市州崎にある沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター内です。興味のある方は、公式サイトや電話を通じて予約をすることが可能です。

この新たな試みを通じて、海藻や藻が持つ持続可能性に挑戦し、海の未来を切り開いていく「うま藻場」。ぜひ一度足を運び、海洋資源の循環について新たな視点を得てみてはいかがでしょうか?

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。