日本の音楽史を読み解く、新感覚のポップス通史が登場!

日本ポップス史1966-2023:音楽家たちの輝かしい軌跡

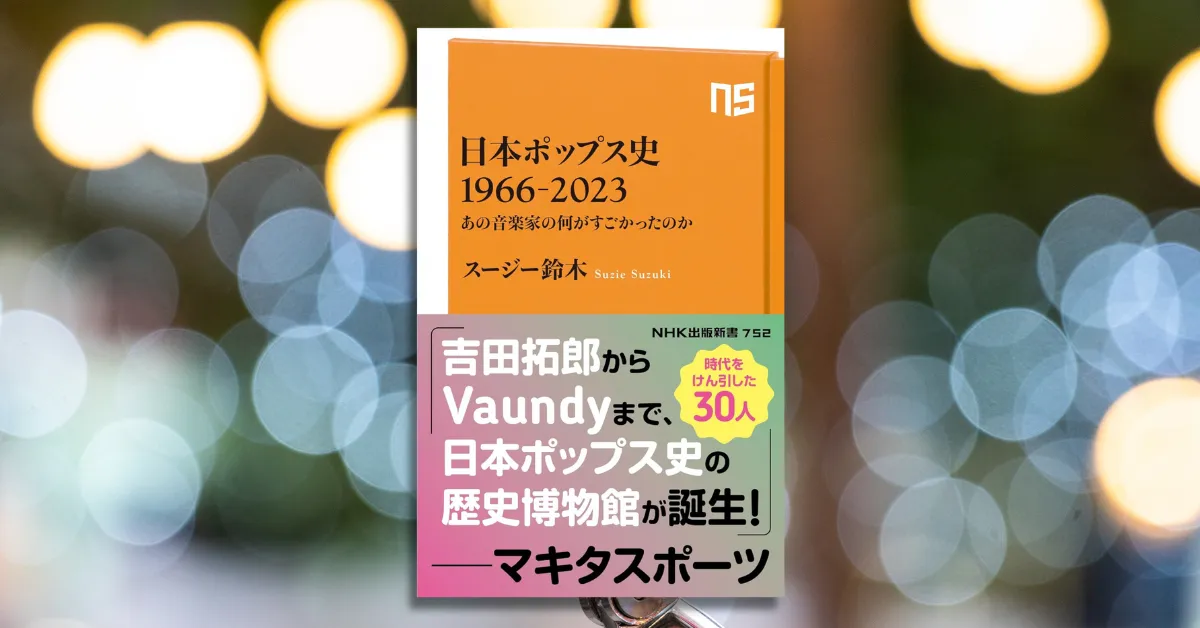

11月10日、NHK出版から新たにリリースされる『日本ポップス史1966-2023あの音楽家の何がすごかったのか』は、日本の音楽界の流れとともに名を馳せたアーティストたちの功績を深掘りする画期的な一冊です。この本は、特に音楽好きには必見の内容となっており、時代ごとの音楽の“てっぺん”を極めた音楽家が何を成し遂げ、次の世代に何を受け継いできたのかを明らかにしています。

著者は音楽評論家であり、ラジオDJでもあるスージー鈴木氏。彼が「作品性」だけでなく「時代性」「大衆性」をも網羅した観点から、本書を構築しました。「あの音楽家がいちばんすごかった時代」と「あの時代にいちばんすごかった音楽家」、この二つの視点を交差させながら、日本の音楽シーンを俯瞰していきます。

音楽シーンの仕組みを理解するための設計図

本書は、1966年から2023年までの日本のポップス史をさまざまなアーティストに焦点を当てて詳しく紹介します。それにより、読者は日本の音楽の流れや変遷を深く理解できることができるのです。例えば、第1章では60年代から70年代に活躍した吉田拓郎をはじめ、矢沢永吉や井上陽水といったレジェンドたちが取り上げられ、心に響く音楽の数々が紹介されます。

続く第2章では1980年代から90年代にかけてのアーティストたちにスポットライトを当て、佐野元春や小室哲哉などが持つ独自の音楽スタイルとその影響力を魅力的に描きます。そして第3章では、2016年以降の新進気鋭の音楽家、宇多田ヒカルやVaundyにまで触れ、今の音楽シーンの新しい潮流を掘り下げていきます。

ただの歴史書ではない、音楽にまつわる感情と人間ドラマ

本書が特筆すべきは、単に音楽の歴史を列挙するのではなく、各アーティストの持つ「物語」や「情熱」にも迫っている点です。音楽にはその曲が生まれた背景や、アーティストの人生が大きく影響しています。スージー鈴木氏は、それらの要素も巧みに織り交ぜ、読者を飽きさせないように工夫を凝らしています。

また、時代によって変化する音楽のスタイルや、大衆に受け入れられる条件についても言及しており、読者にとって音楽の理解を深める良い機会となっています。「時代性」や「大衆性」をしっかりと捉えた本書は、音楽ファンはもちろん、これから音楽を知りたい方にもぴったりな一冊と言えるでしょう。

まとめ

音楽は常に進化し続けていますが、その中には先人たちの努力や情熱が込められています。『日本ポップス史1966-2023あの音楽家の何がすごかったのか』を手に取ることで、そうした音楽の背景に広がる世界を感じ取ってみるのはいかがでしょうか?この本を通じて、音楽が持つ力や人間同士のつながりを感じることができるでしょう。ぜひ、新たな音楽の発見に繋がる一冊として、手にとってみてください。

トピックス(音楽)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。