麹を基盤にした新たな学問『Kojinomy』の誕生と未来への展望

『Kojinomy』とは何か

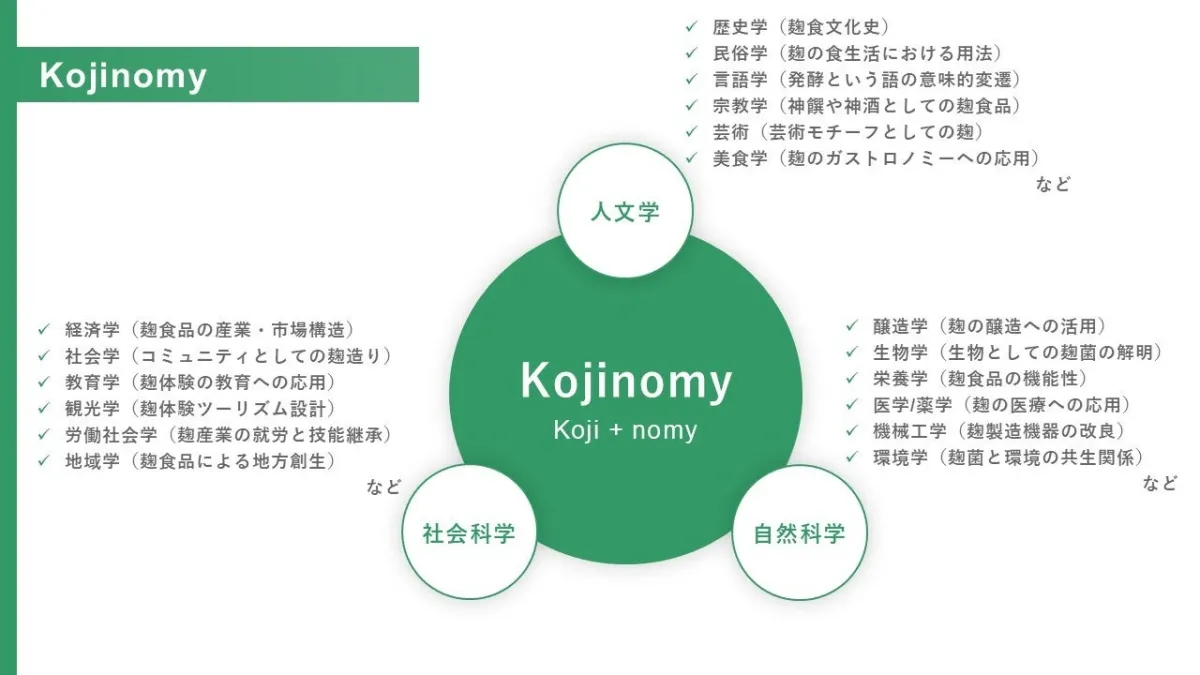

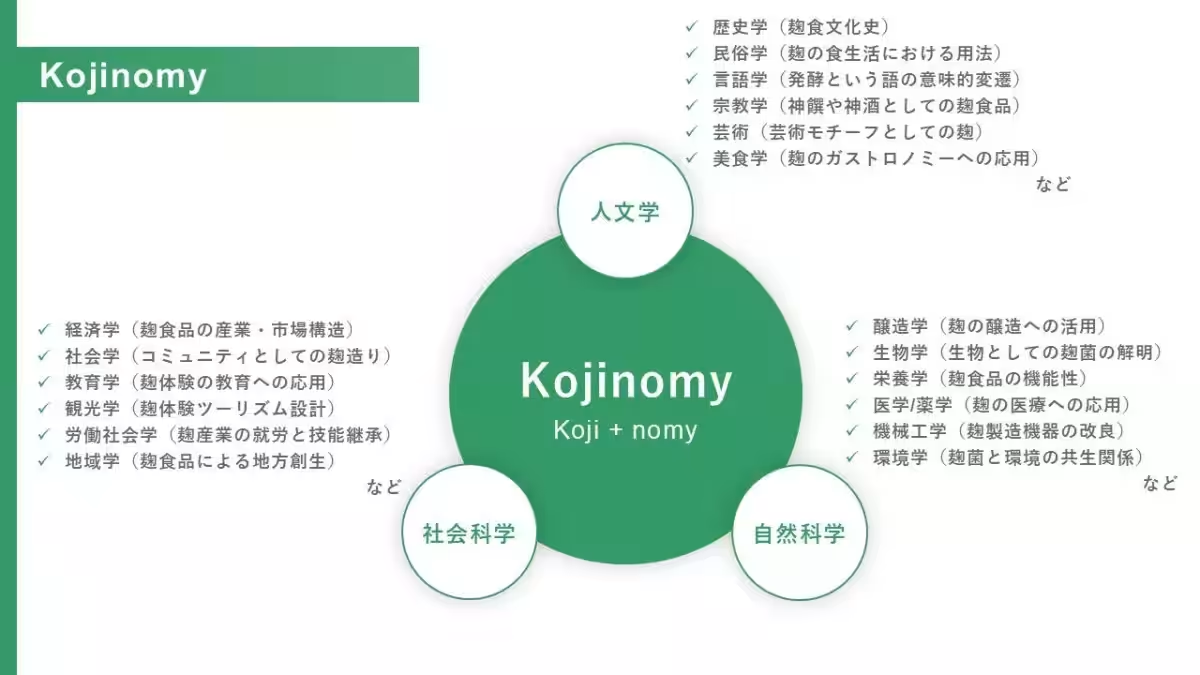

このたび、糀屋三左衛門の第29代当主村井三左衛門によって、麹を専門とした新たな学問体系『Kojinomy(コウジノミー)』が提唱されました。この名称は、麹を意味する『Koji』と、学問を指す接尾辞『-nomy』を組み合わせた造語です。Kojinomyは、麹を起点に人文学、社会科学、自然科学などの分野を結びつける、先進的な学問の枠組みを目指します。

麹の重要性とその背景

麹菌(Aspergillus oryzae)は、日本の伝統的な発酵食品、例えば日本酒、味噌、醤油の製造に不可欠な存在です。その重要性を考慮し、2006年には日本の『国菌』に指定されるに至りました。しかし、現代の食文化や料理が進化する中で、麹の価値が外部から再評価されている一方、私たち自身がその学術的な価値を体系的に語る能力を持っていない現状に驚かされます。

今こそ麹の学問が必要な理由

近年、麹はガストロノミーやフードテック、ウエルネスなど多岐にわたって注目されています。海外のシェフや研究者が新たに麹のポテンシャルを発見する中、日本国内では実際に発酵や麹に触れてきた多くの研究者や料理家がいます。しかし、彼らはそれぞれの専門の『たこつぼ化』が進むことで、知識が孤立している傾向があります。Kojinomyは、こうした知と実践の断片を結び直し、より広く社会に共有する試みです。

学問としてのKojinomy

Kojinomyの範囲は広範であり、以下のような多様な知識と実践を統合します:

- - 麹菌の生物学的特性

- - 原料となる米や豆類の特性

- - 醸造・発酵技術

- - 食品としての機能性と健康影響

- - 流通やマーケティング、制度設計

- - 麹が育まれてきた文化や風土・歴史

教育と研究の新しい形

Kojinomyは、単なる座学にとどまらず、発酵の実習や体験プログラムを通じた学びを促進します。また、醸造学や発酵学だけでなく、人類学、環境科学などの学際的なアプローチで新たな知識体系を築く予定です。

応用展開の可能性

Kojinomyはただ学問として完結するのではなく、研究成果を広く社会に還元することも視野に入れています。例えば、

- - 麹 × ツーリズム:実際の醸造現場を巡る体験型観光の提供

- - 麹 × STEAM教育:科学、技術、エンジニアリング、アート、数学を融合させた教育

- - 麹 × セルフケア:健康や美容に生かす発酵食品の活用

- - 麹 × 環境技術:食品廃棄物のリサイクル技術といった多様なプロジェクトが考えられています。

社会的意義と国際展望

Kojinomyは、日本の文化と産業の発展に寄与することを目指します。地域に根付いた麹文化に新しい価値を見出し、地方創生や新たな産業振興のモデルを提示することにより、日本が国際的な発酵・醸造の研究拠点となる基盤を築くことが期待されています。世界の発酵研究が注目を集める中、Kojinomyは日本からの新たな学問と文化の発信源となり得るのです。

未来への展望

今後、Kojinomyの推進には大学や研究機関だけでなく、食品企業や地域自治体、さらにはアーティストまで、様々なセクターとの連携が求められます。

- - 学際的な研究チームの形成

- - 教育カリキュラムや教材の開発

- - 地域に根付いた実践活動

- - 国際的なネットワークの構築など、多様な取り組みが進行中です。

最後に、Kojinomyに興味を持つ方々との連携を心よりお待ちしております。共に、麹の卓越した文化と学問を未来に向けて伝えていきましょう。

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。