日本の食の未来を変える地産地消トレンドとその影響とは?

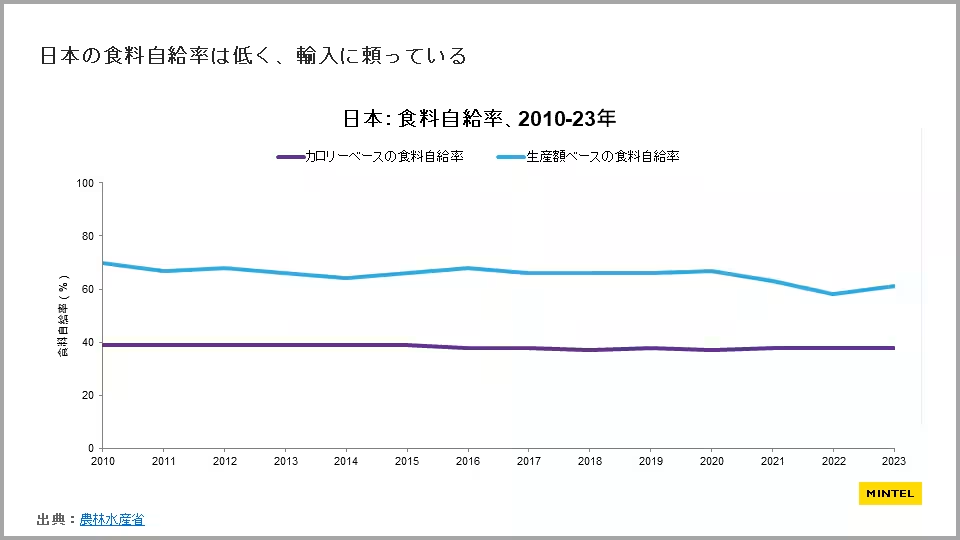

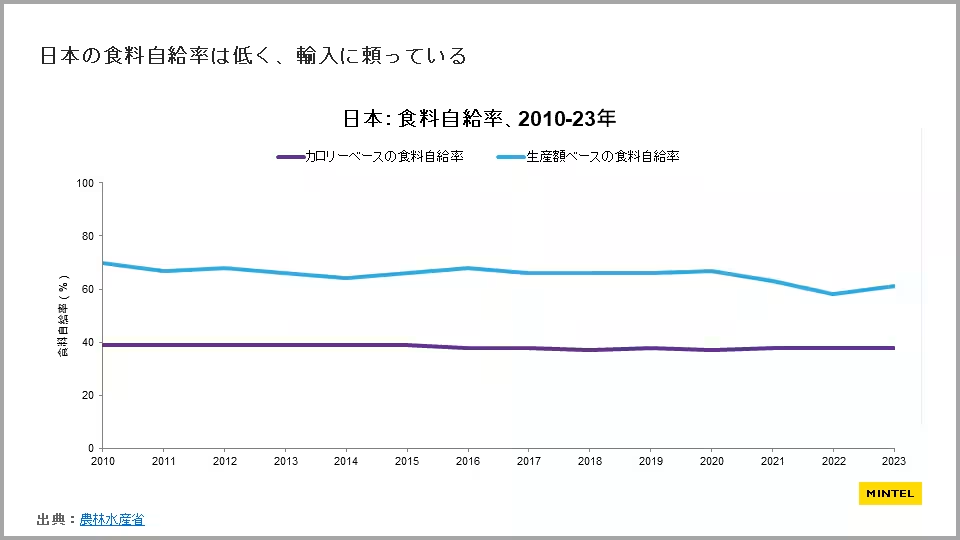

最近、日本の食文化において注目が集まる"地産地消"の取り組み。その背景には、食料自給率の低下や地域経済の活性化が関与しています。株式会社ミンテルジャパンが発表したレポートによれば、国の食料自給率は生産額ベースで61%、カロリーベースで38%という厳しい現状にあります。しかし、地元の食材を支援しようとする動きが高まってきています。

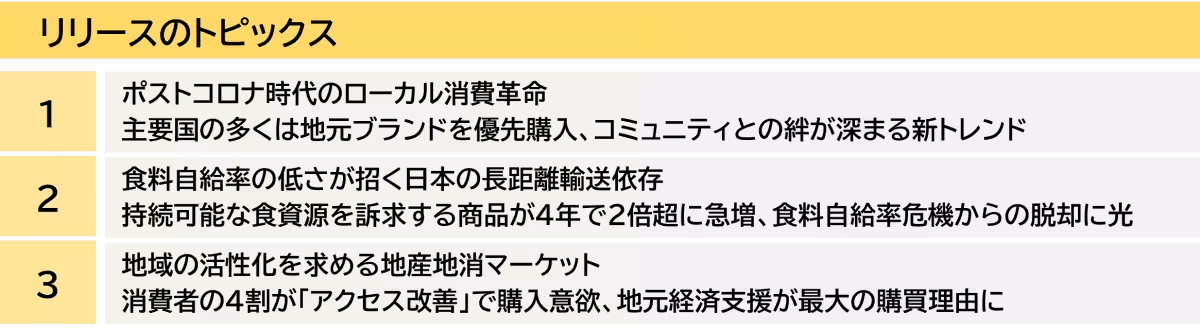

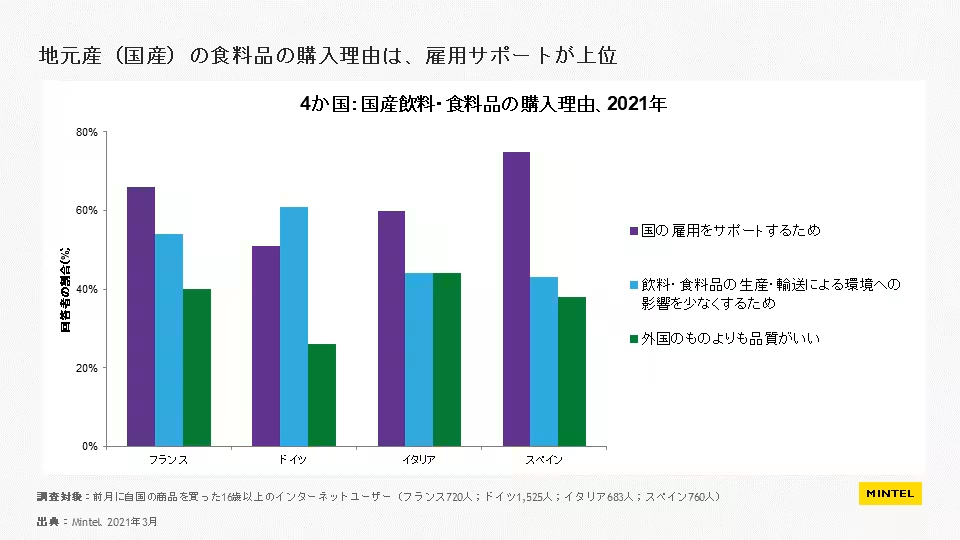

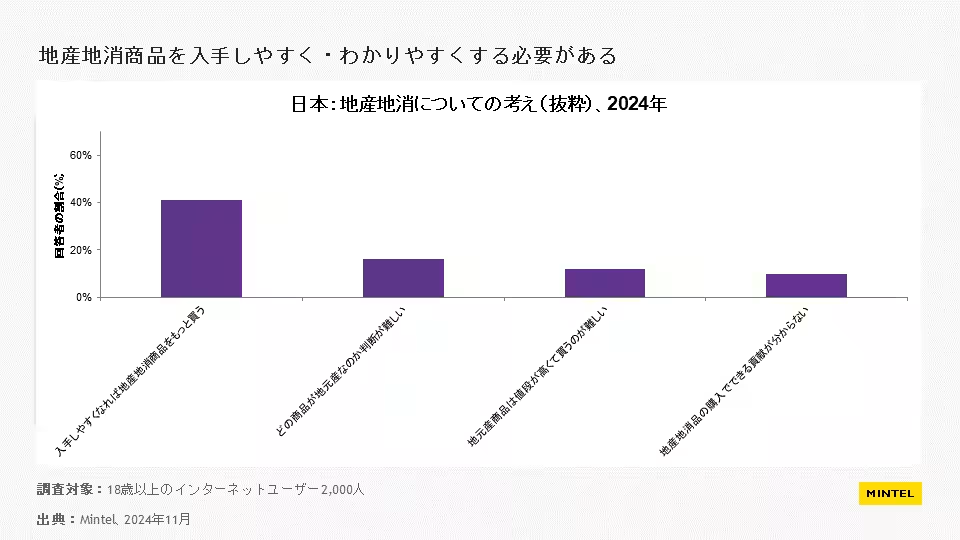

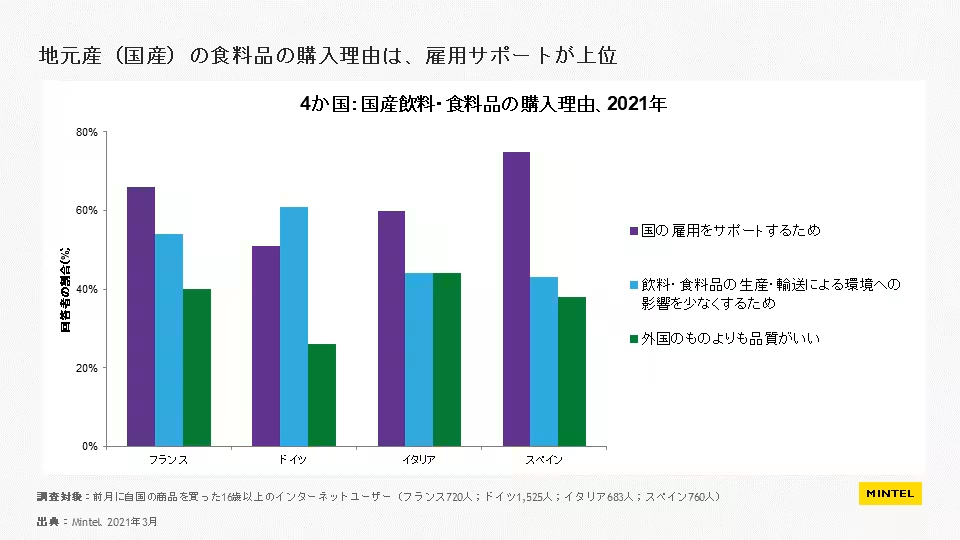

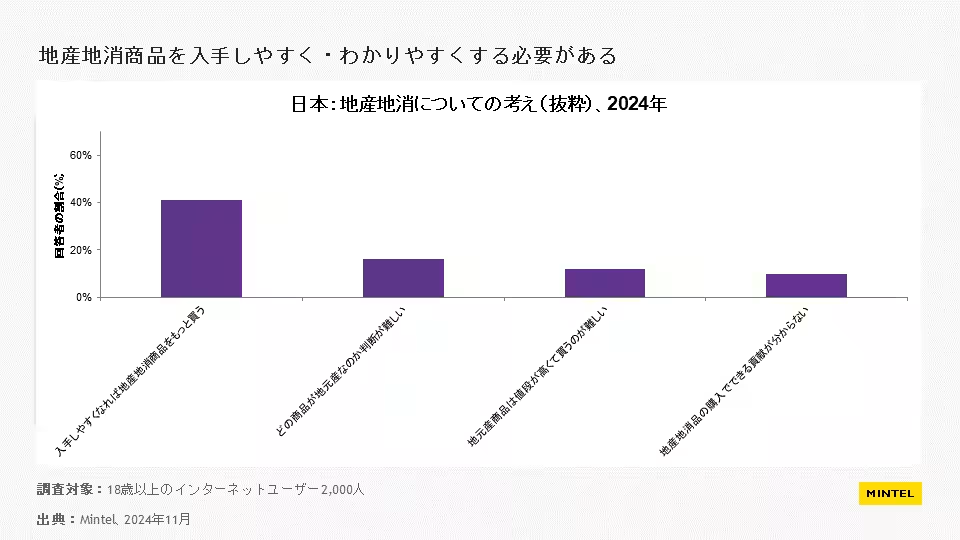

新型コロナウイルスの影響で人々はロックダウンを経験し、外出が制限される中、地域との絆が再認識されました。特に、地元の商店や食材に目を向ける消費者が増え、「地域経済の活性化」が地産地消を選ぶ主な理由となっています。ミンテルの調査によると、5人に2人が"入手が簡単になれば、地元商品を選びたい"と答えており、アクセスの改善が消費拡大の鍵とされています。

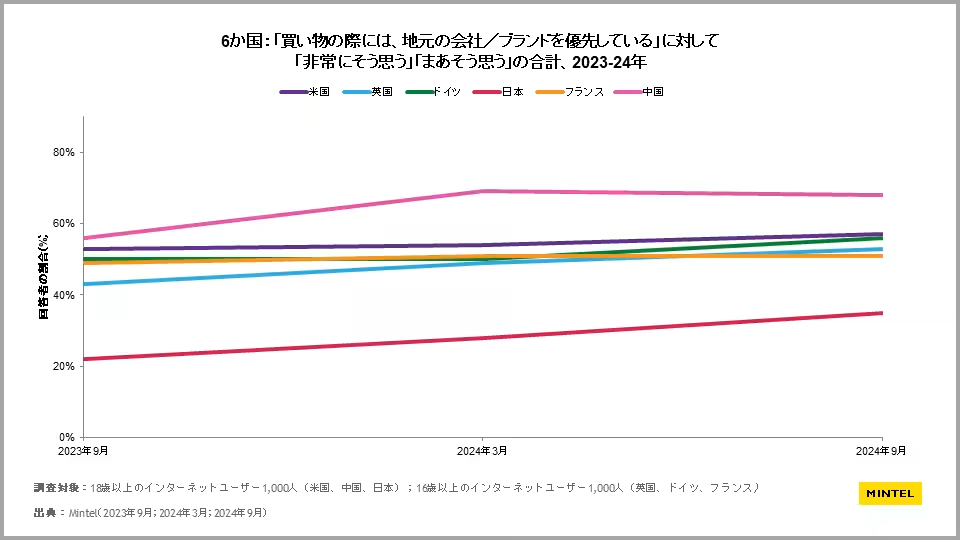

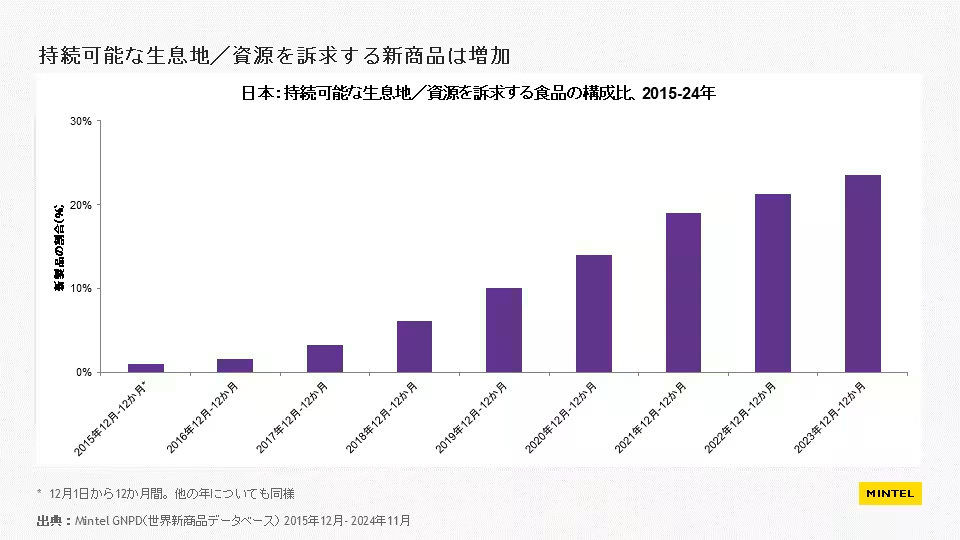

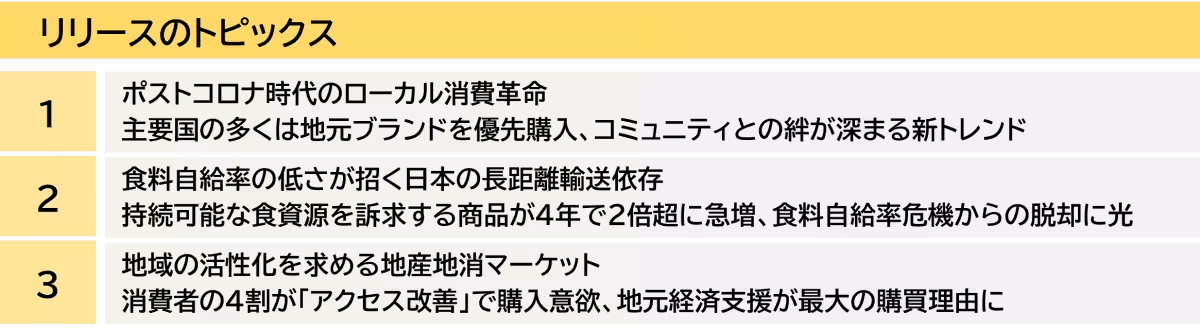

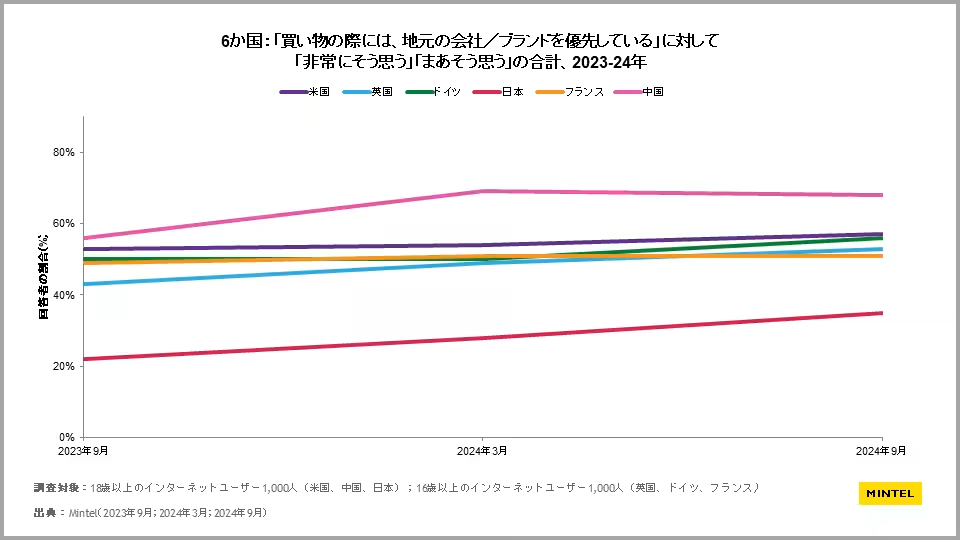

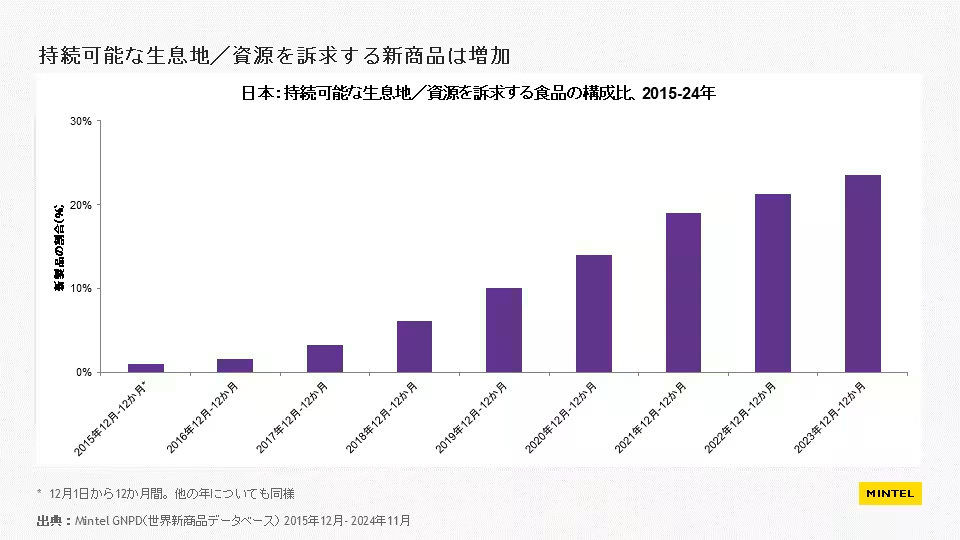

他の主要国に比べて日本は依然として地元ブランドの購入比率が低いものの、近年増加傾向にあります。アメリカやイギリスでは、半数以上の人々が地元ブランドを優先する中、日本でも2024年には35%に達すると予測されています。このような市場の意識変化は、新たな食品ブランドの誕生を促進しており、持続可能な資源を強調する商品が急増しています。

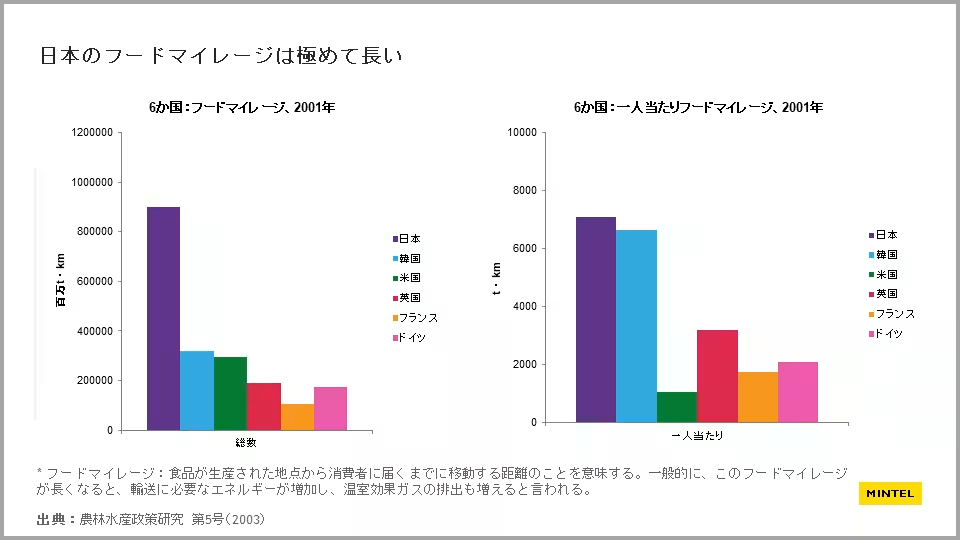

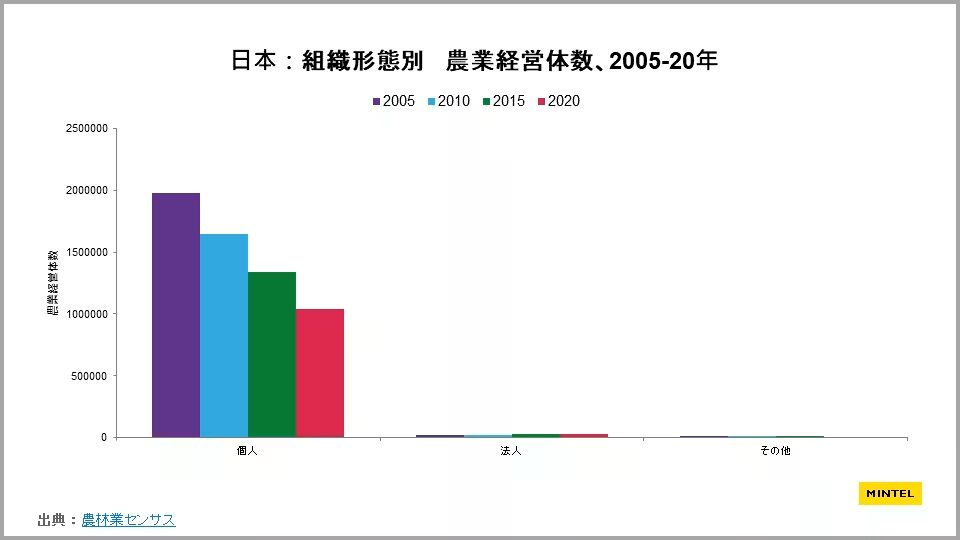

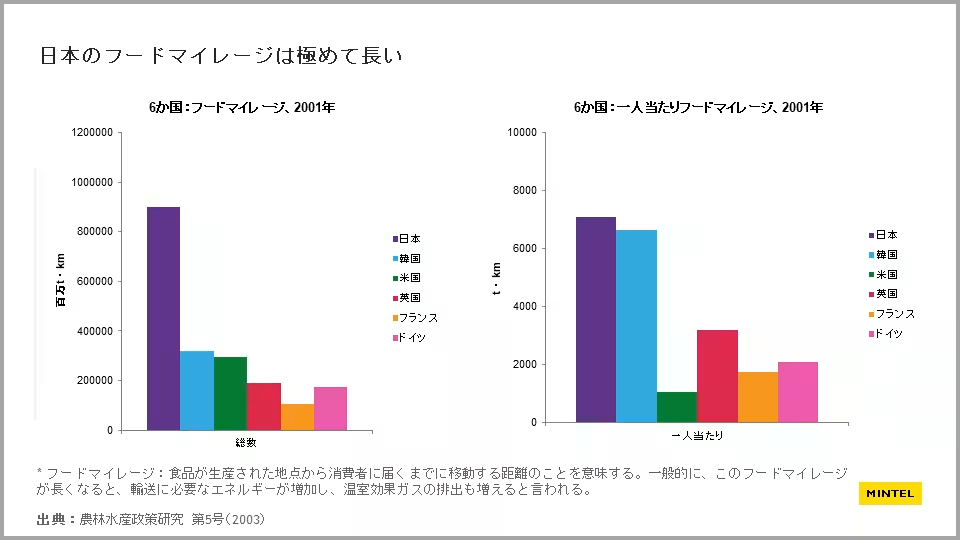

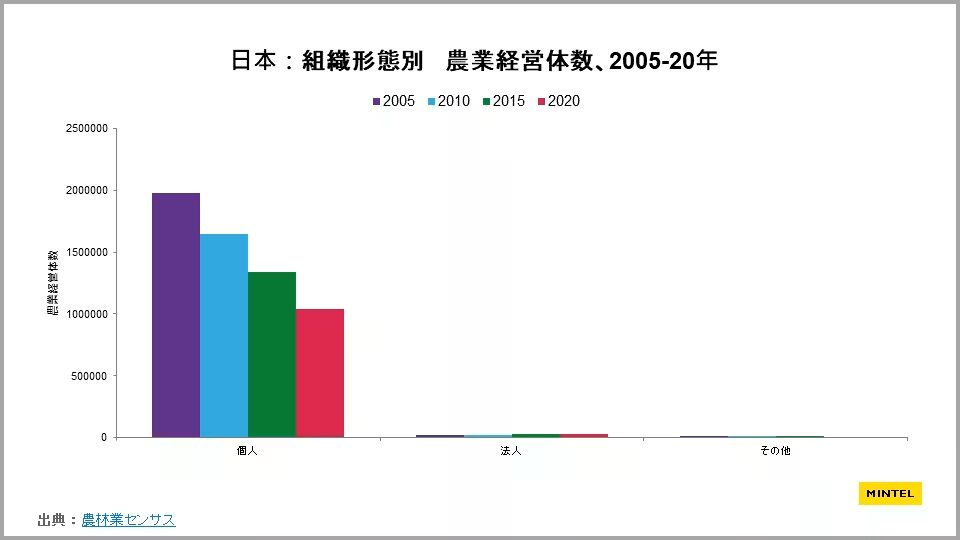

日本の食料自給率の低下は、長距離輸送や環境負荷の増大の要因となっています。輸送のフードマイレージは他国に比べて極めて高く、これが他の食品と比べて日本の農業の脆弱さを際立たせています。そして、個人経営の農業者の減少と法人経営体の増加は、地域経済や地元食材の継続的供給に影響を及ぼしています。

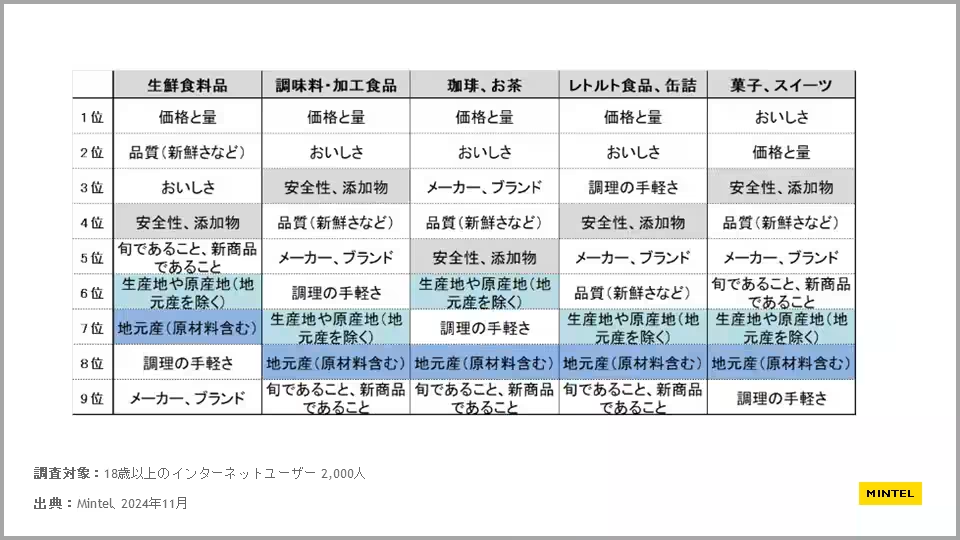

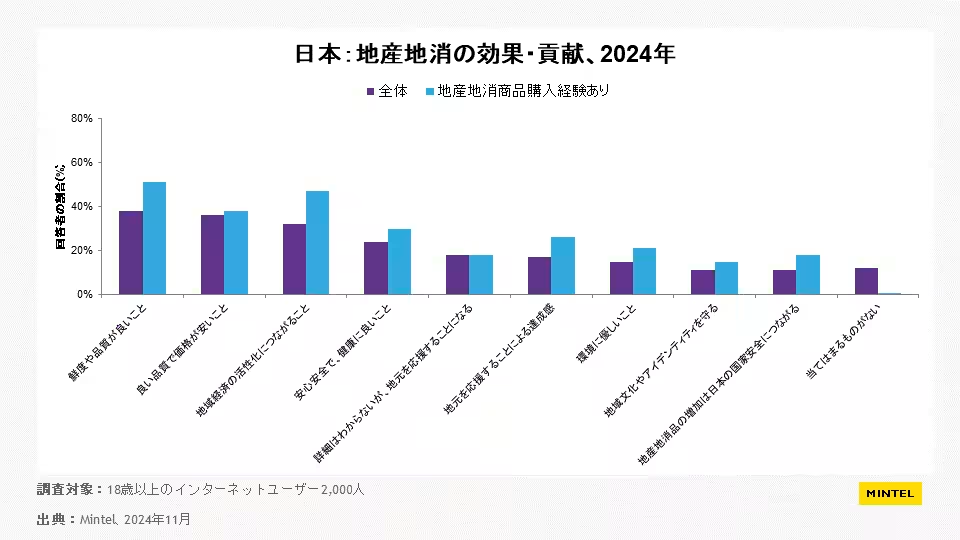

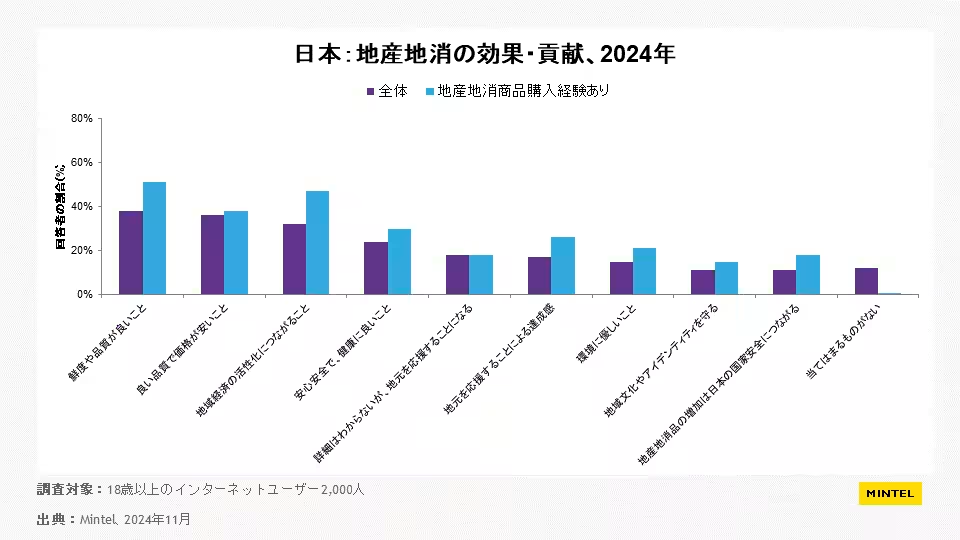

地産地消商品の購入経験がある人の多くは、「地域経済を支援したい」と考えていることが調査で明らかになっています。特に、新鮮な地元食材の重要性が再認識され、地元の商品を選ぶことがいかに地域に貢献できるかに気づかれているようです。また、消費者が地元経済との結びつきに重きを置く一方で、これらの商品のアクセス向上や広がりが今後の課題とされています。

日本における地産地消のトレンドは、一時的なブームではなく、持続可能な食文化の基盤を築くための重要な要素として考えられています。企業は消費者の期待に応え、分かりやすい商品情報を提供し、地域との絆を深めることが求められています。これにより、日本の食卓が地産地消を通じて豊かになる未来が期待されます。

このように、地産地消がもたらす可能性は多岐にわたり、地域社会の活性化や食文化の醸成へつながる重要なポイントであると言えるでしょう。これからの食の未来を考える上で、地元の食材を意識した選択が、私たち一人一人にもできる貢献となるのです。

地産地消としての消費者意識の変化

新型コロナウイルスの影響で人々はロックダウンを経験し、外出が制限される中、地域との絆が再認識されました。特に、地元の商店や食材に目を向ける消費者が増え、「地域経済の活性化」が地産地消を選ぶ主な理由となっています。ミンテルの調査によると、5人に2人が"入手が簡単になれば、地元商品を選びたい"と答えており、アクセスの改善が消費拡大の鍵とされています。

地元ブランド支持の高まり

他の主要国に比べて日本は依然として地元ブランドの購入比率が低いものの、近年増加傾向にあります。アメリカやイギリスでは、半数以上の人々が地元ブランドを優先する中、日本でも2024年には35%に達すると予測されています。このような市場の意識変化は、新たな食品ブランドの誕生を促進しており、持続可能な資源を強調する商品が急増しています。

食料自給率向上へ向けた課題

日本の食料自給率の低下は、長距離輸送や環境負荷の増大の要因となっています。輸送のフードマイレージは他国に比べて極めて高く、これが他の食品と比べて日本の農業の脆弱さを際立たせています。そして、個人経営の農業者の減少と法人経営体の増加は、地域経済や地元食材の継続的供給に影響を及ぼしています。

地域経済の復活へ

地産地消商品の購入経験がある人の多くは、「地域経済を支援したい」と考えていることが調査で明らかになっています。特に、新鮮な地元食材の重要性が再認識され、地元の商品を選ぶことがいかに地域に貢献できるかに気づかれているようです。また、消費者が地元経済との結びつきに重きを置く一方で、これらの商品のアクセス向上や広がりが今後の課題とされています。

今後の展望

日本における地産地消のトレンドは、一時的なブームではなく、持続可能な食文化の基盤を築くための重要な要素として考えられています。企業は消費者の期待に応え、分かりやすい商品情報を提供し、地域との絆を深めることが求められています。これにより、日本の食卓が地産地消を通じて豊かになる未来が期待されます。

このように、地産地消がもたらす可能性は多岐にわたり、地域社会の活性化や食文化の醸成へつながる重要なポイントであると言えるでしょう。これからの食の未来を考える上で、地元の食材を意識した選択が、私たち一人一人にもできる貢献となるのです。

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。