日本人が培養うなぎに期待する理由と未来の食の潮流

日本人が培養うなぎに期待する理由と未来の食の潮流

近年、持続可能な食の選択肢が求められる中、特に注目を集めているのが「培養うなぎ」です。イスラエルの革新企業Forseaが実施した最近の調査によると、日本の消費者は培養うなぎに対して非常に高い関心を抱いていることがわかりました。これまでの食の在り方が変わりつつある今、培養うなぎがどのような役割を果たすのか、一緒に探ってみましょう。

培養うなぎとは?

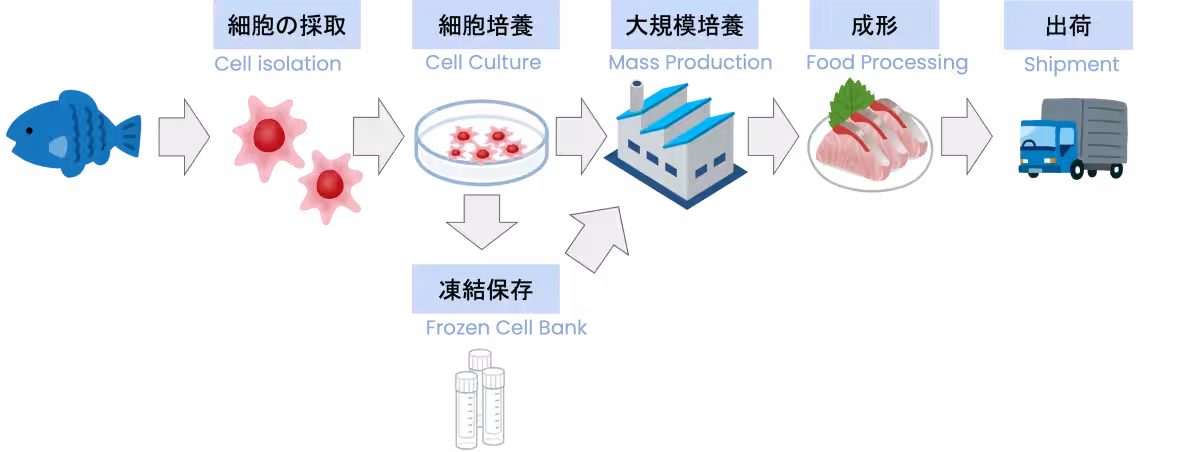

培養うなぎは、魚や動物の細胞を栄養で育てることで生産される新たな水産物です。その製造工程は、まるでビール工場のような大型のタンクで細胞を増やし、最後には可食部のみを取り出すというもの。冷凍保存することができ、将来的には魚や動物の命を奪わずに食の供給が可能になるかもしれません。

特に、日本は世界のうなぎ供給量の約50%を消費していますが、近年は高騰する価格や野生のうなぎの減少が問題となっています。この状況を打破するために、Forseaは培養技術を駆使して新たな市場を開拓することを目指しています。

日本の消費者の意識

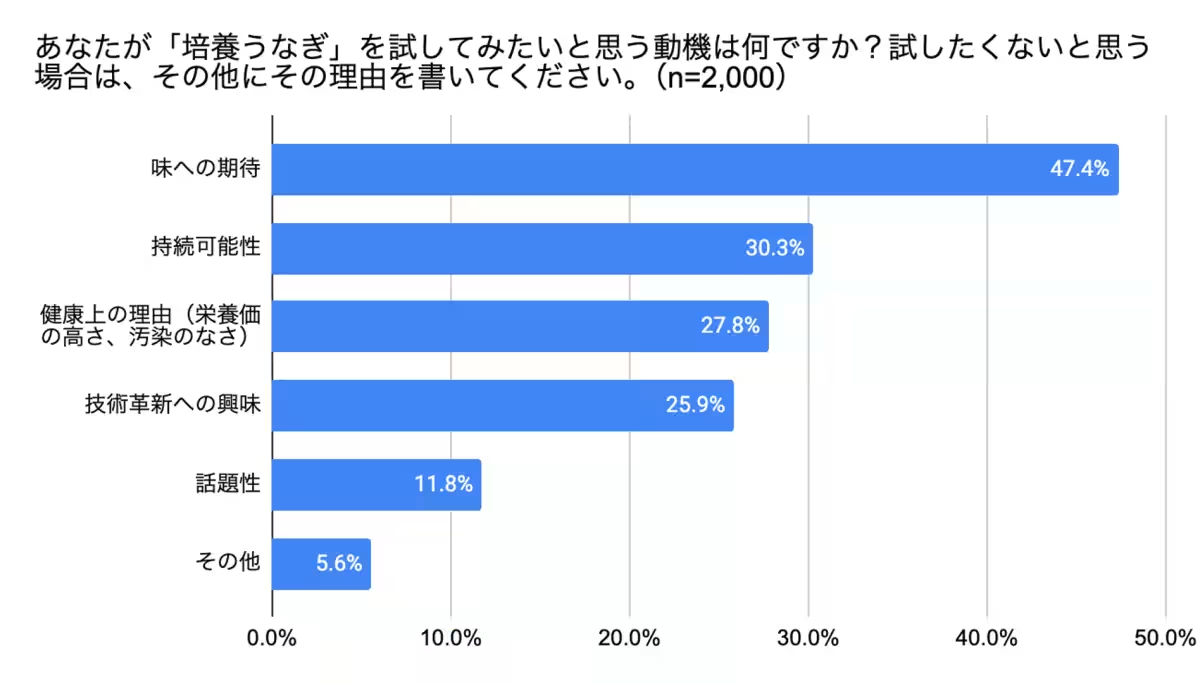

2025年1月に実施された調査で、2,000人の男女を対象に培養うなぎへの関心や認知度が調査されました。結果の中で、約35%が培養うなぎを試してみたいと回答し、25%は価格に関係なくその味を楽しみたいとの意見もありました。高価格がうなぎ消費を制限する中、消費者の意識は変わりつつあります。およそ50%の人々が年に1回はうなぎを楽しむものの、高品質なものに対しては高額を支払う意思があることが明らかになりました。

さらに、Forseaの調査によると、約半数が味に期待を寄せており、健康面でも「培養うなぎは栄養価が高く、安全」との意見が多く寄せられています。

環境への配慮と持続可能性

日本ではうなぎが絶滅危惧種に指定されていることから、環境への影響を懸念する声が高まっています。約3分の1以上の人々が、その生態系への影響を心配されていますが、培養うなぎの技術はこれらの問題を解決する可能性を秘めています。Forseaのオルガノイド技術によって、魚の細胞を自然に3次元組織として形成できるため、従来の養殖よりもずっと効率的に生産が可能となります。

また、この技術により、自然環境への負担を軽減しつつ、素材としてのうなぎの風味や食感を忠実に再現することが期待されています。

日本市場への期待

ForseaのCEOロイ・ニアー氏は、「日本の消費者は新しい食品の選択肢に対して、環境意識の高い若年層や健康を重視する世代、そして新しい体験を求めるビジネスパーソンなど、多岐にわたる関心を示しています」と語っています。培養うなぎは、こうした消費者のニーズに応えられる新たな可能性を持っており、特に日本の食品メーカーからも高い期待が寄せられています。

結論と今後の展望

これからの食文化において、培養うなぎは新たなスタンダードになるかもしれません。持続可能性や健康に対する意識が高まる中、今後の市場における培養うなぎの位置づけはますます重要になっていくでしょう。2025年2月18日には、東京で開催される「イスラエル・フードテック・イノベーションイベント」で、培養うなぎを実際に見る機会があります。興味がある方はぜひ参加してみてください。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。