大阪電気通信大学が新たな冷菓保型メカニズムを解明!

大阪電気通信大学の新しい研究成果

大阪電気通信大学(以下、近畿地区に拠点を置く大学)が、日本応用糖質科学会にて、アイスクリームをはじめとする冷菓の品質保持を目的とした新たな研究成果を発表しました。特に注目すべき点は、増粘多糖類であるタマリンドシードガム(XG)とローカストビーンガム(LBG)の相互作用を利用した新しいゲル形成メカニズムの解明です。この研究は湯口宜明教授とMP五協フード&ケミカル株式会社との共同プロジェクトとして進められました。

研究の背景

冷菓の製造において、氷結晶の成長や融解は、テクスチャーや保型性の劣化を引き起こす大きな要因です。特にアイスクリームといった乳化系デザートにおいては、安定したゲル化技術が求められています。このような背景を踏まえ、XGとLBGが組み合わさることで発揮される相乗効果があったことが本研究で明らかにされました。

具体的な研究成果

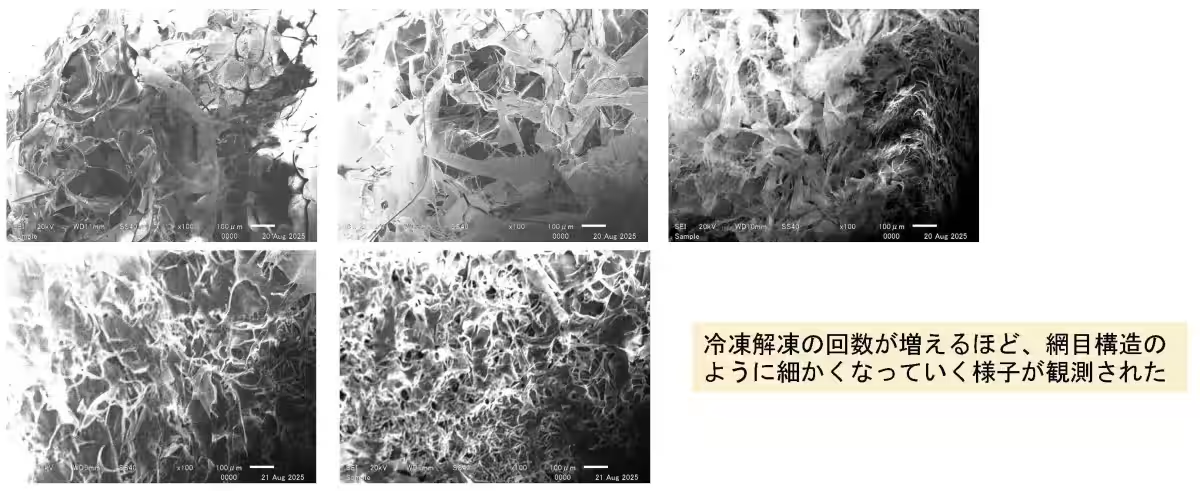

研究チームは、XGとLBGを混合した水溶液に対して冷凍・解凍処理を施しました。これによって、二つの素材の混合が強固な三次元ゲルネットワークを形成することを確認しました。さらに、電子顕微鏡(SEM)を使った観察により、凍結乾燥後の網目構造が可視化され、冷凍・解凍の回数が増加するにつれて、網目サイズが縮小し、ネットワーク密度が高まる様子がわかりました。

測定方法と結果

小角X線散乱法(SAXS)を用いることで、冷凍・解凍を繰り返すことによる散乱強度の上昇や架橋領域の強化を定量的に評価しました。この評価結果から、冷菓の保型性を向上させる方法として、XGとLBGの組み合わせが非常に有効であることが示されました。このような技術は、今後の冷菓や冷凍食品の安定化に役立つと期待されています。

研究の影響と今後

本研究から得られた知見は、アイスクリーム業界をはじめとする冷菓の製品開発に直接的な貢献を果たすことが見込まれます。また、他の多糖類との複合利用や添加剤の設計にも活用できるポテンシャルがあるため、今後の食品研究においても注目されることでしょう。

まとめ

大阪電気通信大学の湯口教授とMP五協フード&ケミカルの共同研究によるこのメカニズムの解明は、アイスクリームやその他の冷菓商品の品質向上に向けた新たな道を切り開くものといえます。冷菓業界全体に良い影響を与え、消費者にとっても嬉しいニュースとなるはずです。さらに今後の発展が期待されるこの研究から、目が離せません。

関連リンク

サードペディア百科事典: 大阪電気通信大学 タマリンドガム ローカストビーンガム

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。