全国ビッグデータが解明した近視進行の実態と地域差

全国ビッグデータが解明した近視進行の実態と地域差

株式会社JINSと大阪大学が共同で行った研究が、近視の進行状況を明らかにしました。この研究は全国規模で収集されたメガネ販売のビッグデータを利用しており、特に注目すべきは、小学生低学年からの近視の進行が顕著であることが示された点です。研究の成果は、2025年に開催される「第7回日本近視学会総会」で発表される予定です。

目指すは近視のない世界

JINSは、近視を持たない生活を実現するために、様々な研究開発を進めています。同社は、ヘルスケア領域においても先進的な取り組みを行っており、医療機関や研究機関との連携を強化し、目の健康の重要性を広めています。近視進行を抑えるためには、早期発見と対策が大切ですが、そのためには包括的なデータの収集と分析が不可欠です。

共同研究の背景と目的

JINSは、大阪大学の川崎良教授と共同で屈折状態に関する研究を始めました。これまでの研究は地域や年齢層が限定されていましたが、JINSが所有している全国500店舗から集めたデータを用いることで、より広範な視点での分析が可能になりました。この共同研究によって得られたデータは、眼科医療の現場で役立てられることを目的としています。

近視の重症度と地域差

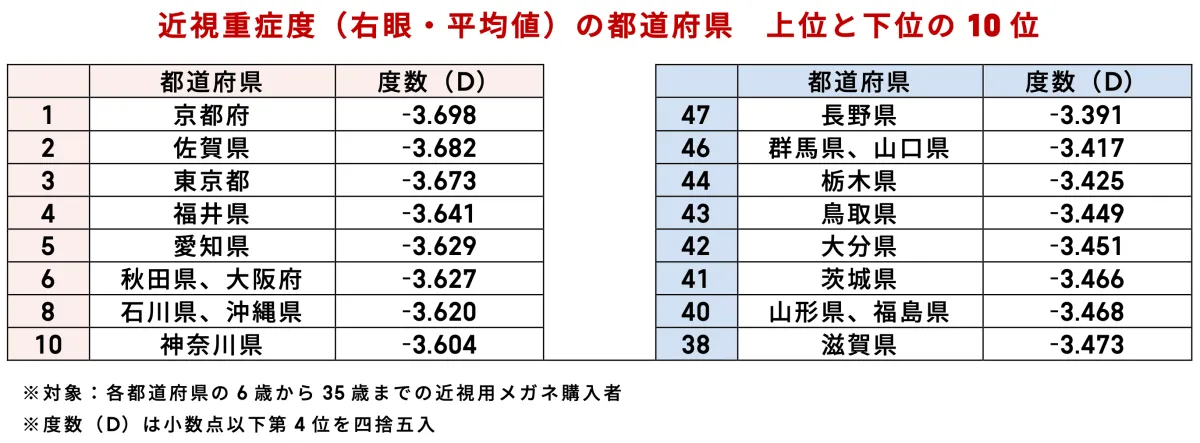

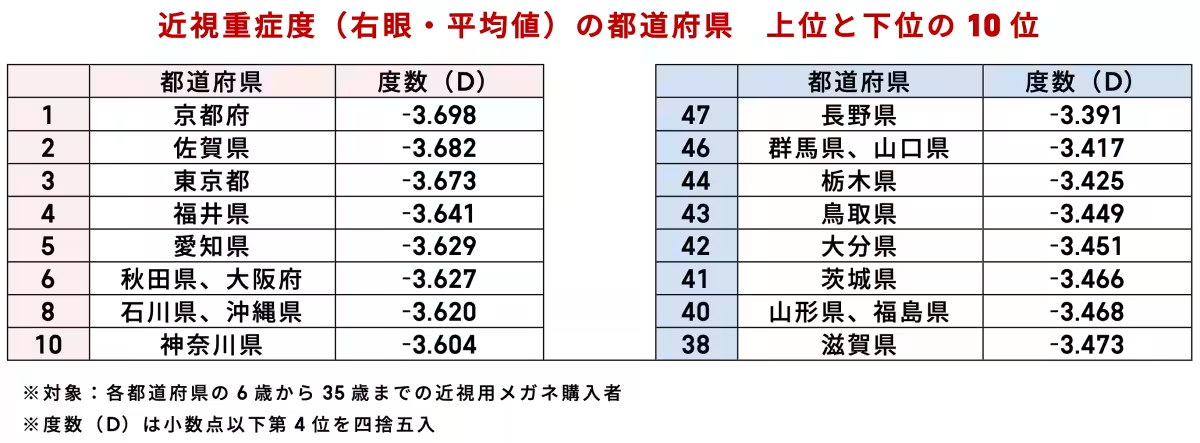

研究の結果、近視の重症度には地域差が存在することがわかりました。京都府が最も重症度が高く、逆に長野県が最も低いという結果が出ました。また、男性は7歳、女性は6歳から近視の進行が速くなり、小学生低学年からの注意が必要であることが示されています。年齢に応じた異なる進行速度を把握することで、早期の対策が求められています。

さらなる研究の必要性

川崎教授は「近視に関するの研究は、他の疫学データと合わせて分析を行うことで、現状の把握につながる」と述べ、今後の研究の重要性を強調しています。今後は、近視以外の屈折状態の研究も進め、眼科医療のさらなる発展に寄与していくことが期待されています。

結論

このような大規模なデータを活用した研究は、近視の現状を浮き彫りにし、予防と対策のための情報提供につながるでしょう。近視進行に対する正確な理解は、眼科医療の向上に資するだけでなく、多くの人々の視力を守るためにも重要です。今後のJINSの取り組みにも注目が集まります。

トピックス(ビューティ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。