令和のコメ騒動を鋭く斬る新書『コメ壊滅』の真実とは

日本を揺るがす令和のコメ騒動

2024年、私たち日本人の食生活に直結する事態が発生しました。それは「令和のコメ騒動」と称されるものです。米が不足し、価格は急上昇。しかし、農水省は「コメは十分にある」と言い張るばかりで、状況の改善が見込めません。このような混乱が生じた背景には、農政の深い闇が隠されているのです。

新刊『コメ壊滅』の登場

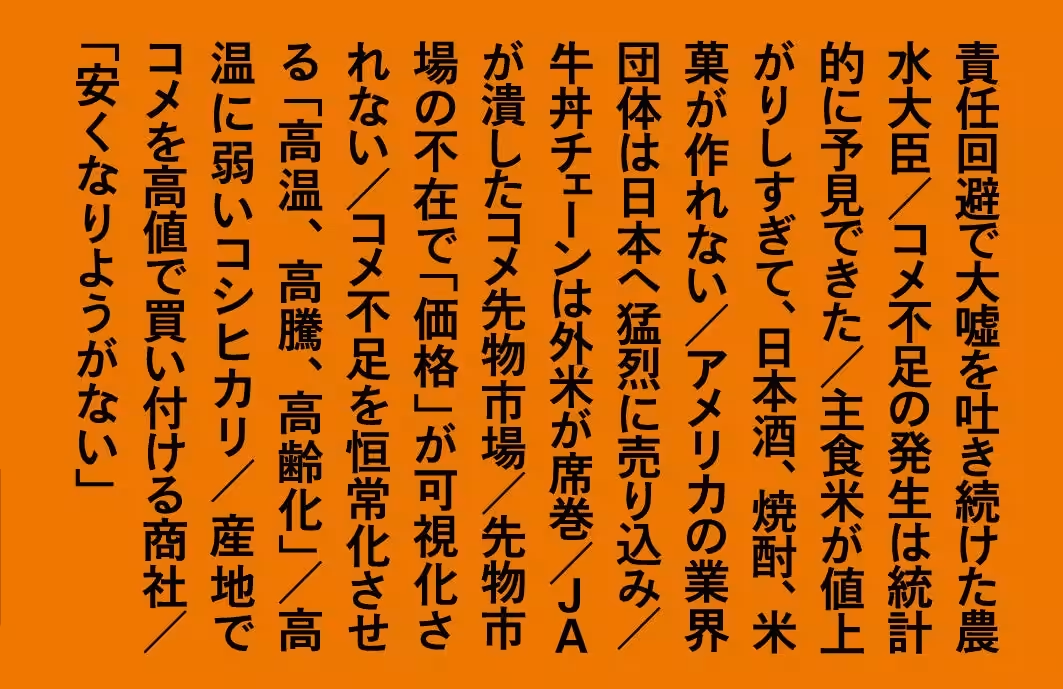

そんな真実を描き切ったのが、山口亮子さんの新書『コメ壊滅』です。著者はこれまで農政について鋭い視点から切り込んできたジャーナリストであり、この本ではコメ問題の構造を浮き彫りにしています。実際、米不足はもはや予測されていた事態であり、その根本には政治的な決定が存在したのです。

農水省は何を隠していたのか?

著者によれば、農水省が発表した公的文書、特に『農村白書』には、コメの需要と供給が2021年にほぼ一致した後、以降の供給量が需要を下回っていることがグラフで示されています。つまり、コメ不足は構造的な問題となっているのです。これらの事実から導かれるのは、農水省が真実を隠し、適切な対策を講じてこなかったという厳しい指摘です。

温暖化と農政の失敗

コメの需要と供給の歪みは、温暖化や異常気象による生産量の減少、さらにはインバウンド需要の急増など多くの要因によって引き起こされています。その中でも最も根本的かつ深刻なのは、過去の減反政策の失敗です。この政策はコメの生産を制限し、その結果、主食用米が不足するという現状を作り出しました。このような政策が国の指導者たちによって長年にわたって続けられてきたことこそが、今の騒動を生んでいるのです。

市場機能の欠如

通常の市場であれば、需給のバランスは自然に調整されます。しかし、日本のコメ市場では国家カルテルが構築されており、需給が調整されていないのが現実です。具体的には、農家が提示される価格が不透明な「概算金」に依存しているため、一般消費者にとっても不親切な状況が続いています。価格決定権を持つ農業団体からの圧力により、コメの先物市場の導入が遅れ、これがますます市場機能を弱める要因となっています。

過去の失策との関係

山口さんは過去の農政の失策にも言及し、その背後にいるキーパーソンたちにも責任があると指摘します。たとえば、2009年の麻生内閣時代に農相を務めた石破茂氏は減反政策の見直しを進めたが、その提案が無視されてしまったとのこと。また、2010年の民主党政権下での野田佳彦代表は、農業者への個別所得補償制度を導入し、巨額の予算が投じられましたが、これがさらに需給の歪みを生む要因となったのです。

将来への警鐘

山口さんは、本書を通じて現在のコメ問題が過去の失策から芽生えたものであることを強調し、もしこの構造が変わらなければ、同様の問題が将来的にも繰り返されることを警告しています。減反から増産へと政策が舵を切った農水省ですが、そのマッチング機能は残っており、依然として社会主義的な構造の中で問題が改善されない限り、コメ騒動はいつでも再発する可能性があるのです。

読むべき一冊

このように、コメと農政の現状を深く理解するための最良の書といえる『コメ壊滅』。我々にとって身近な問題であるだけに、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。