子育て世帯への食料支援プロジェクトが目指す明るい未来とは

子育て世帯への食料支援プロジェクトが目指す明るい未来とは

認定NPO法人セカンドハーベスト京都が行った「こども支援プロジェクト」は、コロナ禍以来の厳しい生活を強いられている子育て家庭に対して、食料支援を提供する取り組みです。今年度で7年目を迎えるこのプロジェクトの背景と、実施したアンケート調査の結果について詳しく見ていきましょう。

アンケート調査の概要

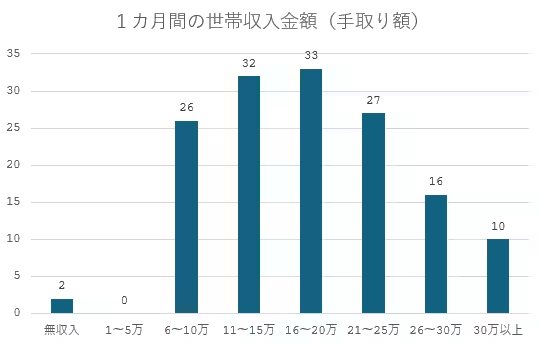

調査は2024年12月21日から2025年1月15日まで行われ、対象となったのは1000世帯の子育て家庭。その結果、158件の有効回答が得られました。大部分は母子世帯であり、生活実態が厳しいことが伺えます。特に、手取り収入が20万円以下の母子世帯が85%を占めており、経済的な困難に直面していることが明白です。

収入の実態と支出の圧迫

調査結果によると、母子世帯の中で手取り収入が21万円以上である世帯はなんと25%に過ぎません。多くの家庭が節約生活を余儀なくされ、お風呂の回数や食費に関しても工夫をしなければならない現状です。「おかわりをしない」「食材の品数を減らす」といった選択が日常的になっているとのこと。

約9割の家庭が「節約に取り組んでいる」との回答があり、その内容には自分の食事を削ってでも子供に食べさせる姿が浮かび上がります。

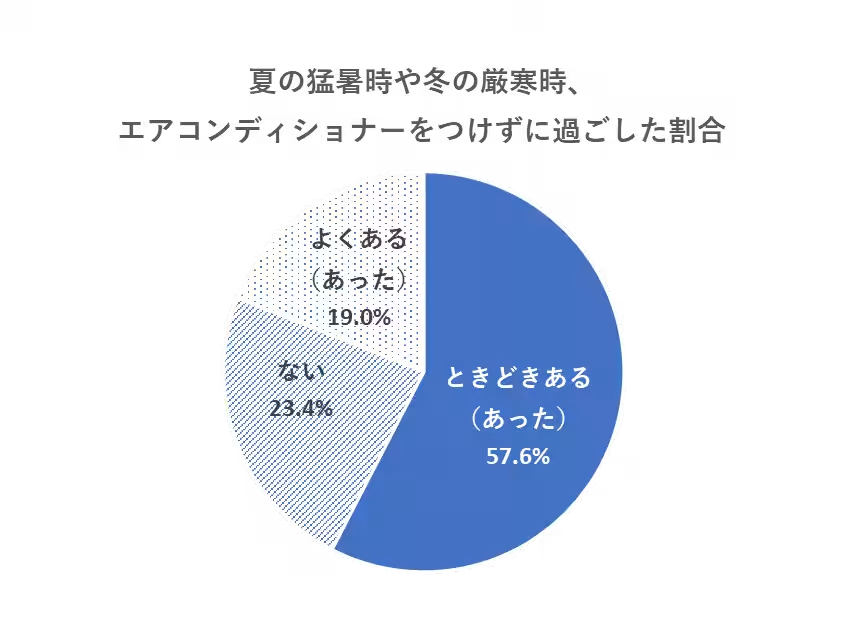

物価高と生活の苦しさ

物価の高騰は、家庭の収入が停滞している状況と相まって、生活の厳しさを一層強めています。昨今の値上げはほとんどの世帯に影響を及ぼし、対象者の8割が冷暖房を我慢すると回答しています。育ち盛りの子どもたちに十分な栄養が届けられていないという結果も顕著で、実に4割の世帯が栄養面に不安を抱えている状況です。

教育の機会と体験格差

さらに、約2割の家庭が子どもに習い事をさせていないと回答。経済的な理由が大きな要因であり、体験活動を制限されていることが非常に残念な現実です。自由記述に「余裕がない」という言葉が何度も出てくるなど、親たちの疲弊感が探れます。

支援の必要性とこれからの展望

困窮世帯への支援制度の少なさが浮き彫りになった今回の調査。食料支援プログラムが家庭の経済的負担を軽減し、子どもたちに多様な体験を提供することが求められています。公的な支援が限られている中で、セカンドハーベスト京都の活動が必要不可欠であることが明確です。

今後、このような食料支援プロジェクトが一層の充実を図り、経済的余裕を生むことで、子どもたちの未来をより豊かにする手助けとなることを期待しましょう。ご家庭の生活が少しでも楽になるような仕組みが続いていくことを願っています。

関連リンク

サードペディア百科事典: セカンドハーベスト京都 こども支援 食品支援

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。