子どもたちの共食が育む未来のための新しいおやつの価値とは

子どもたちの共食が育む未来のための新しいおやつの価値とは

近年、子どもたちの食べる文化が見直される中で、森永製菓株式会社が行った新しい研究が注目を集めています。今回の研究は、玉川大学の大豆生田啓友教授や岩田恵子教授と共同で行われ、保育現場におけるおやつが持つ社会的な役割を明らかにしました。特に、子どもたちが「おっとっと」や「ホットケーキミックス」を楽しむ姿が観察され、共食の意味が深まることが示されました。

おやつの新たな価値

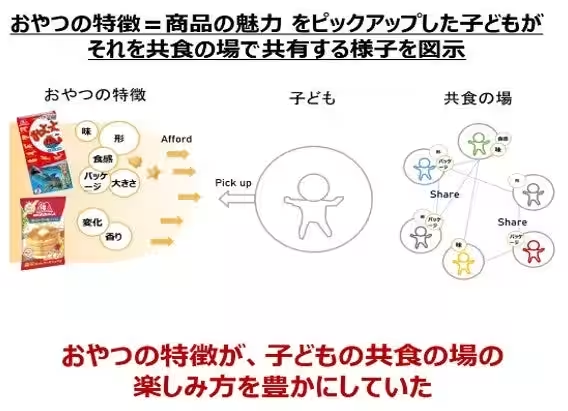

保育の現場において、おやつはただの栄養補給のための食事にとどまるものではなく、子どもたちにとっての遊びやコミュニケーションの場であることが強調されました。「おっとっと」のようなユニークな形を持つお菓子や、「ホットケーキミックス」を使った調理の過程は、子どもたちの五感を刺激し、想像力を豊かにする契機となっています。このようなおやつがもたらす共食の楽しみは、単なる食事の枠を超えた文化的な体験へとつながります。

行動観察を通じた発見

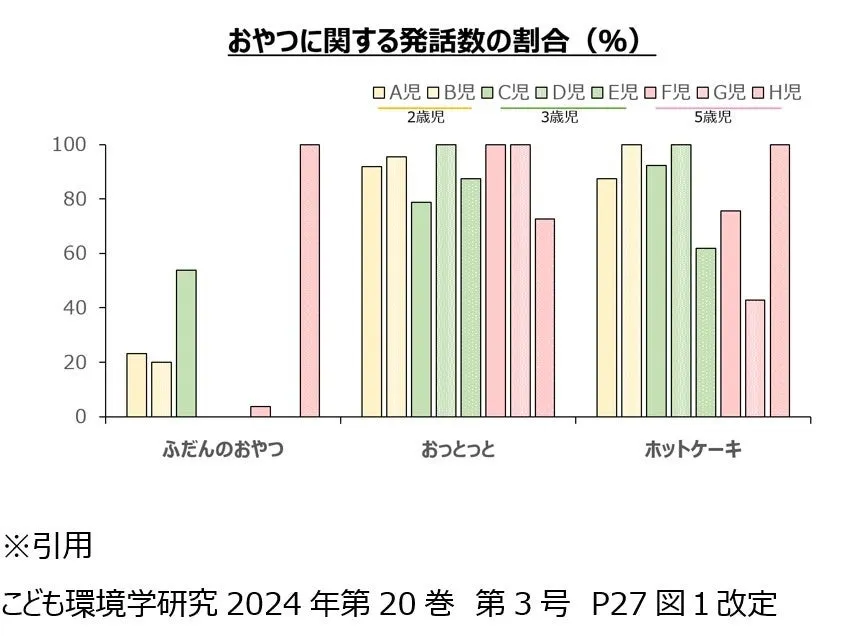

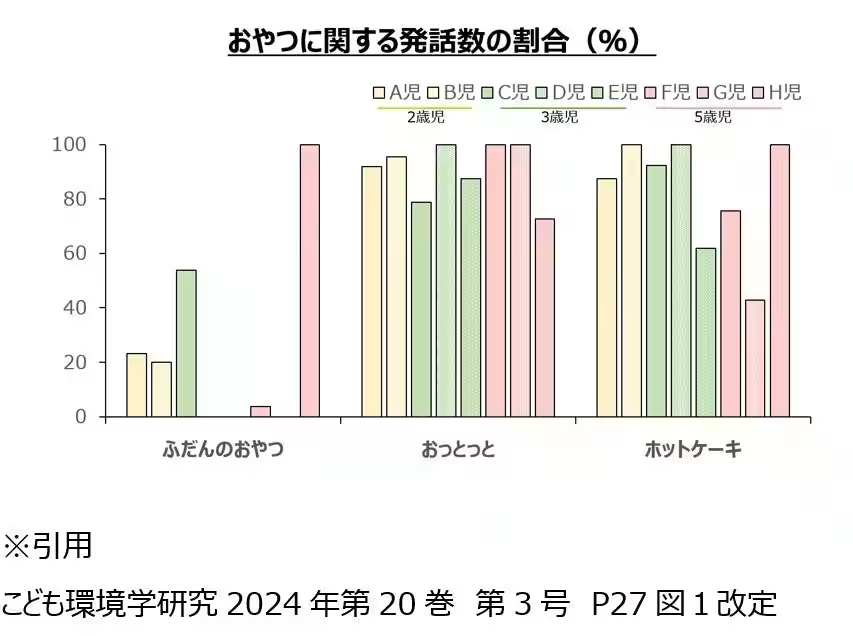

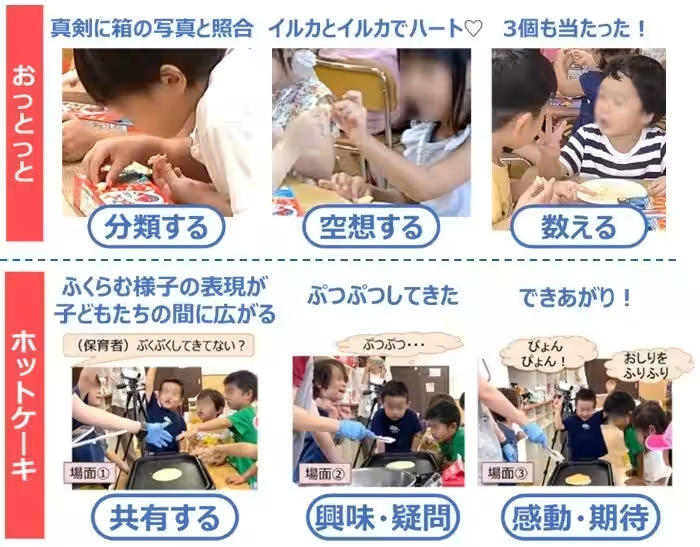

研究は、保育施設でのさまざまなおやつの場面を観察する形で進められました。3つのタイプのおやつ、普段のおやつ、立体的な形のおっとっと、調理過程を楽しむホットケーキの場面が設定されました。子どもたちの発話数や食べる時間を記録し、どのようにおやつが共食の楽しさを生み出すかを分析しました。特に「おっとっと」では、豊富な形状やサイズが子ども同士の会話を引き出し、活発なやりとりが展開される様子が見られました。

おやつによるコミュニケーション

子どもたちは、食べるだけでなく、おやつを通じて互いにコミュニケーションを図りながら楽しむことができています。これにより、食事の時間がより豊かで充実した家庭の一部になることが期待されます。「ホットケーキ」の調理体験では、過程が子どもたちの好奇心を引き出し、仲間との協力体験として価値を持たせる要因になっています。保育者のサポートがあったことで、2歳児は自然にやりとりを行うようになり、3歳児クラスにおいては自ら楽しむ姿が見られるようになったのです。

未来に向けた提案

本研究を通じて、おやつの価値は食の生理的役割から豊かな体験を提供する役割へと進化しつつあることが示されました。子どもたちはただ食べるのではなく、おやつを通じて思い出や楽しさを共有する場を持つことで、心のウェルビーイングも促進されるのです。これからも、共に作り、共に食べる文化を大切にしながら、おやつの持つ魅力や可能性をさらに探求してい置く必要があります。子どもたちが、安全で安心して成長できる場を提供するために、このような研究は非常に重要な一歩となります。

結論

森永製菓が進めるおやつの価値に関する研究は、今後の食育や保育における新たな視点を提供しています。おやつの時間をただの補食の時間と捉えるのではなく、共食の楽しい場として昇華させることで、子どもたちにとってより充実した成長の機会を与えることができるのです。子どもたちの社会性や感受性が豊かになるおやつの世界は、私たちが注目すべき新しい文化の一環であると言えるでしょう。

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。