米離れの兆しと国産米へのこだわりをデータで知る

お米の現状と消費動向を探る

2025年、日本生活協同組合連合会(日本生協連)が実施した「お米についてのアンケート調査」の結果が発表されました。この調査は、令和6年産米が新たなスタートを切る中、お米に対する需要や選好の変化を把握しようと行われました。ここでは、調査結果から見えてきたお米の現状に関する主なトピックを詳しく解説します。

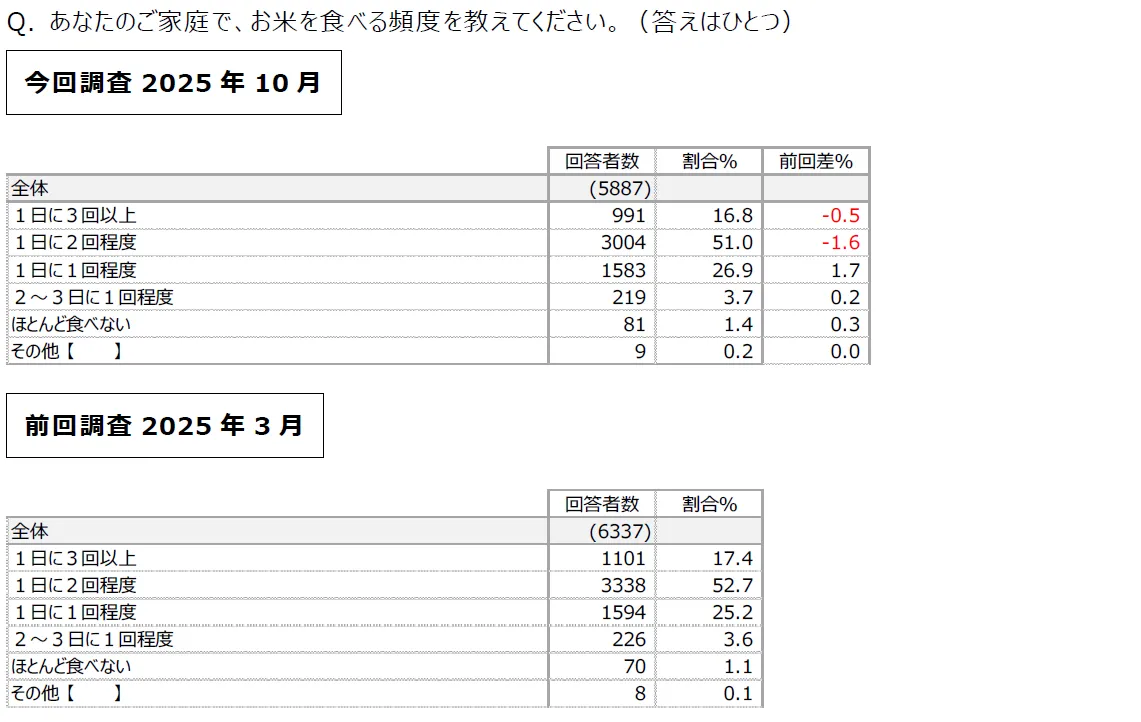

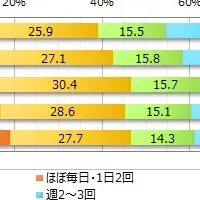

1. お米の消費頻度

調査によると、1日にお米を食べる頻度は依然として高く、94.8%の人々が1日に1回以上食べていることが明らかになりました。具体的には、「1日に2回程度」が51.0%、次いで「1日に1回程度」が26.9%、「1日に3回以上」が16.8%と続きます。ただし、前回調査に比べると「1日に2回程度」や「1日に3回以上」を食べる人の割合はわずかに減少しており、全体的には米消費がやや鈍化していることがうかがえます。

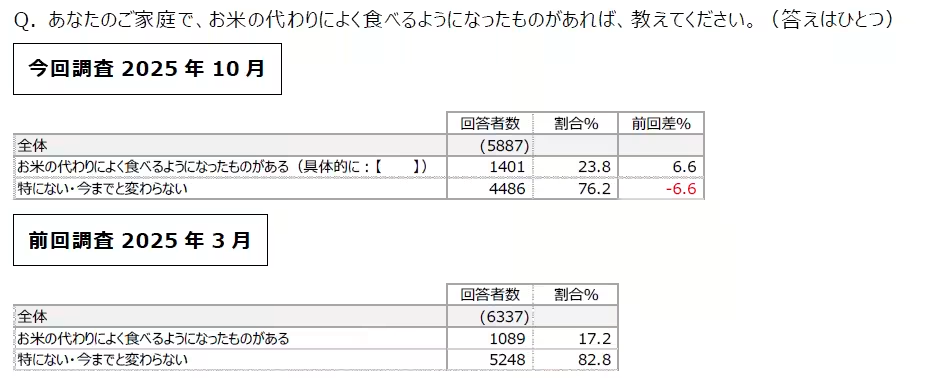

2. 代替食の増加

お米の代わりに食べるようになった食材については、「特にない」との回答が76.2%で最も多い一方で、代わりに他の食材を選ぶ人が23.8%と前回調査よりも増加しています。この代替用途としては、「パン」「うどん」「パスタ」などが上位に挙がっています。これにより、特に若い世代では米からの離れが進んでいることが示唆されています。

3. お米選びの理由

お米を選ぶ理由については、「米が好きでおいしいから」が62.5%を占めており、今でもお米が多くの人にとって重要であることがわかります。しかし同時に、経済的理由から他の食品を選ぶ傾向も見られ、米の高騰が消費者の意識に影響を与えていることが浮き彫りにされています。例えば、「パンや麺が安いとう理由」を挙げる人が9.4%に増えたことから、価格が選択の重要な要素であることがわかります。

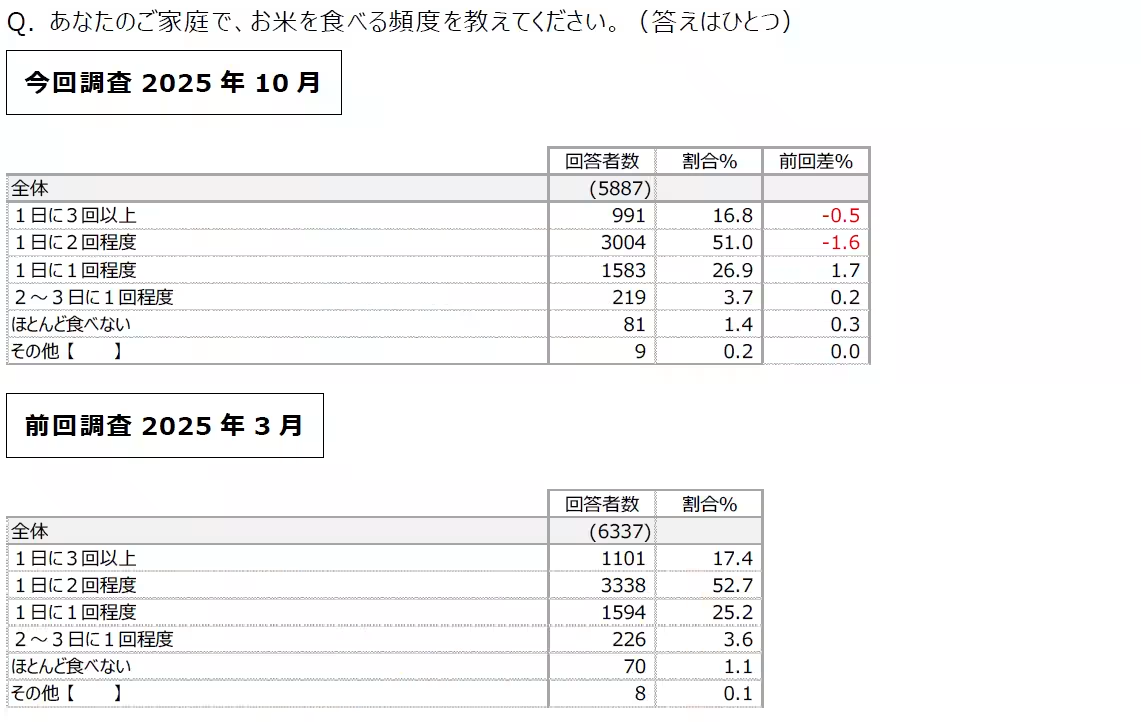

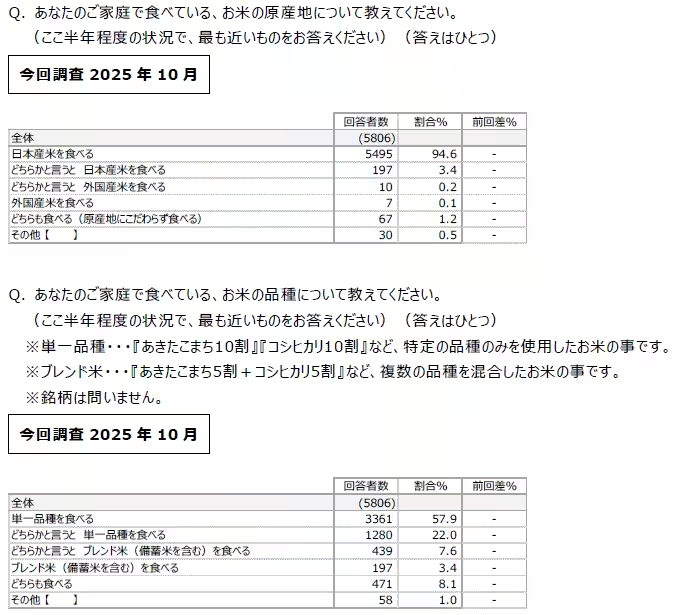

4. 日本産米へのこだわり

調査の結果、97.0%の回答者が家庭で最近食べている米として日本産を選んでおり、国産米への信頼感と優先度が高いことが証明されました。具体的には、「単一品種」として食べている人が57.9%を占めるなど、ブレンド米よりも純粋な日本産米が好まれている傾向が見られます。このことから、国産米の価値が関心を集め続けていることが伺えます。

5. お米を選ぶ際に重視する点

消費者が米を購入する際に何を重視するかについて尋ねたところ、83.4%が「国産米であること」を重視していると答えました。次に「銘柄」や「産地」が続き、価格が重要視される人は31.8%と、やはり経済的な影響が見られます。また、価格高騰時に重視しなくなる要素として「銘柄」や「国産米」の比率が高いことも確認されており、消費者の心の中に価格面での不安があることが伝わってきます。

6. まとめ

この調査は、国産米に対する支持が依然として強い一方で、米の消費頻度が緩やかに減少しているという現実を私たちに示しています。特に経済的理由が消費に影響を与えつつある中で、消費者がどのように選択肢を変えていくのか、注視が必要です。今後、国産米の価値を見直し、いかにしてそれを持続可能な形で支持していくかが、重要な課題となるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。