体と心をつなぐ腸活の重要性を学ぶ特別講演レポート

幸福のカギは腸にあり!

腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、私たちの健康や気分に深く関わっています。最近では、腸内環境の乱れが生活習慣病やメンタルヘルスにおいての重要な要因であることがいくつも報告されています。その大切さを再確認する機会となったのが、2025年8月2日、北海道深川市で行われた講演会「腸が変わると人生が変わる〜今日から始める全世代の腸活習慣〜」でした。

このイベントには約300人の市民が参加し、医師の工藤あき先生が講師を務めました。

腸活の重要性を再認識

工藤先生は腸内環境の重要性や、普段の生活習慣がどのように腸に影響を及ぼすのかについて分かりやすく解説しました。特に、腸内細菌や食生活がどのように心身に影響を与えるのかを知ることが、より良い生活スタイルの第一歩になると強調しました。参加者たちは自分自身の生活習慣を省みる貴重な機会に恵まれ、積極的に取り組む姿勢を見せていました。

生活習慣を見直すためのチェックリスト

以下のポイントを確認し、生活習慣を振り返ってみましょう。

- - 週に2回以上ファストフードやコンビニ弁当を食べることがあるか

- - 食事にかける時間は20分以上かそれとも未満か

- - 就寝前に食事をしているかどうか

- - 運動は週1回以上行っているか

- - 朝、スッキリと起きられているか

参加者たちの中には、思わず「当てはまることが多い」と苦笑いする方もいるなど、多くの人が自分に当てはまるポイントを意識しました。

腸の状態が示す身体のサイン

腸の健康状態は、さまざまな形で身体に現れます。工藤先生は特に便の状態をチェックすることが重要であると説明しました。理想的な便は「バナナ」のような形です。このほか、おへその形や、自分の感じるストレスの多さなども腸の健康と深く関係しています。

さらに、腸は免疫やホルモン、体形にまで影響を及ぼすため、腸が整うことで心身の健康も改善されるといいます。「腸を整えることは、自分自身の心と身体を守ることにつながります」との言葉に、参加者たちは真剣に耳を傾けていました。

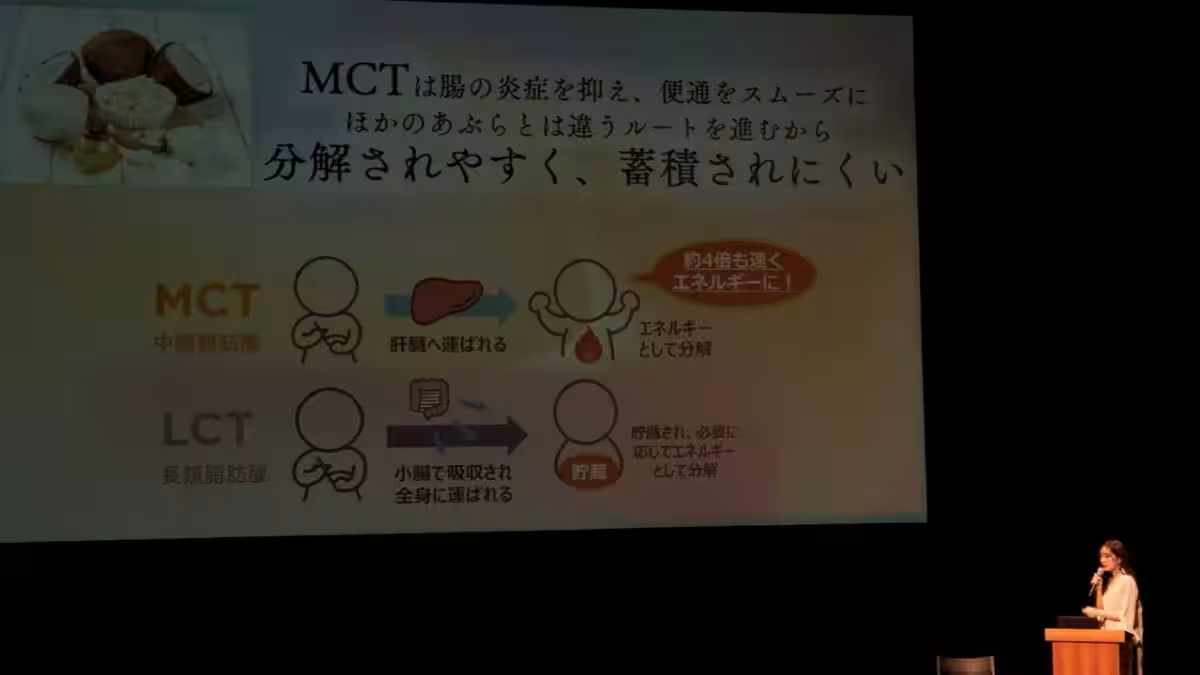

食べ物と腸内環境の密接な関係

講演では「FODMAP(フォドマップ)」についても紹介されました。これは、食品に含まれる発酵性糖質の量に基づいた考え方で、高FODMAP食品(小麦、玉ねぎ、にんにくなど)は腸にガスを溜めやすく、不調の原因になることが多いそうです。

それに対し、低FODMAP食品(米、にんじん、きゅうりなど)は腸に優しく、日々の食事に取り入れることが推奨されました。「何を食べるか」だけでなく、「自分の腸に合う食材を知る」ことが健康に大きく寄与するとのこと。

さらに、食物繊維の重要性や、発酵食品(ヨーグルトや納豆など)の摂取が腸内環境を整える上で効果的だと説明され、参加者たちから「今日から意識的に選びたい」との声が上がりました。

健康的な腸を保つために

腸を整えるためには、日常生活の中に小さな習慣を取り入れることが大切とのこと。特に、食べ物をよく噛むことが推奨されています。意外かもしれませんが、現代人は食事中に噛む回数が減少しており、理想は1食30回噛むことだと教えてくれました。

さらに、朝起きたらまず歯磨きを行うことも推奨されています。口腔内の細菌が腸内環境に影響を及ぼすため、清潔を保つことが重要です。

日本文化と腸の健康

講演では、古来より日本で大切にされてきた「腹」をテーマにした文化言葉にも触れました。たとえば、「腹を決める」や「腹を割って話す」など、「腹」が持つ意味に対する理解が深まりました。腸の健康が人生に深く結びついていることが再確認され、参加者の中には「今日から生活を見直したい」という感想が多く聞かれました。

講師プロフィール

工藤あき先生は、一般内科医であり、消化器病の専門医です。腸内細菌や腸内フローラに精通し、腸活を通じた美肌やエイジングケアで多くの支持を得ています。また、メディアへの出演や多数の書籍も執筆しており、2児の母で「むき卵肌ドクター」として親しまれています。

イベント概要

日程:2025年8月2日(土)

時間:14:30〜16:20

会場:深川市文化交流ホールみ・らい

主催:コスモヘルス株式会社、深川市

この講演を通じて、腸の重要性を再認識し、自分自身の健康について考えるきっかけを得ることができました。今後の生活において、腸の健康を意識した日常を取り入れ、心身共により良い状態を目指していきましょう。

トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。